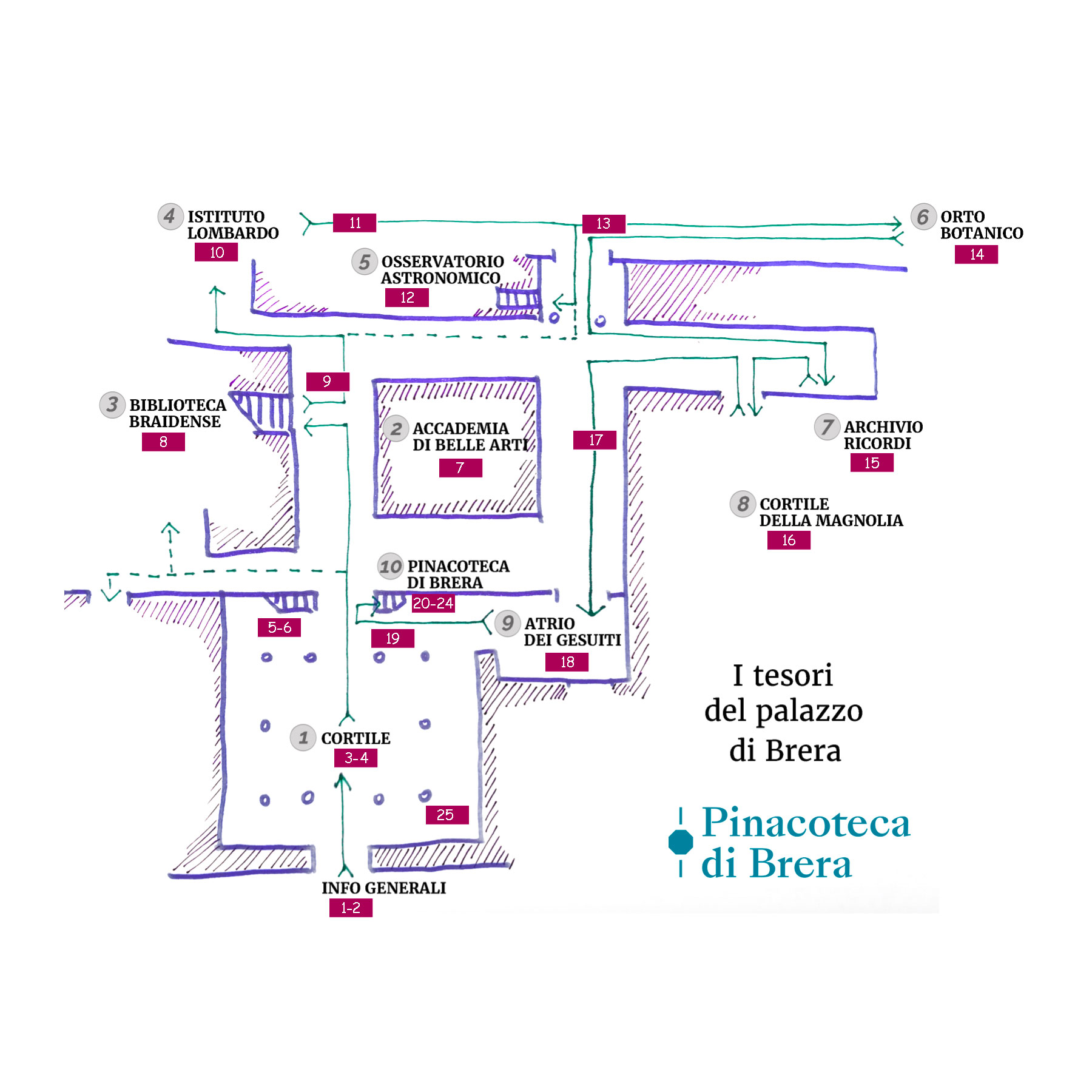

I tesori del Palazzo di Brera

I tesori del palazzo di Brera è pensata per i visitatori che vogliono scoprire i segreti del palazzo.

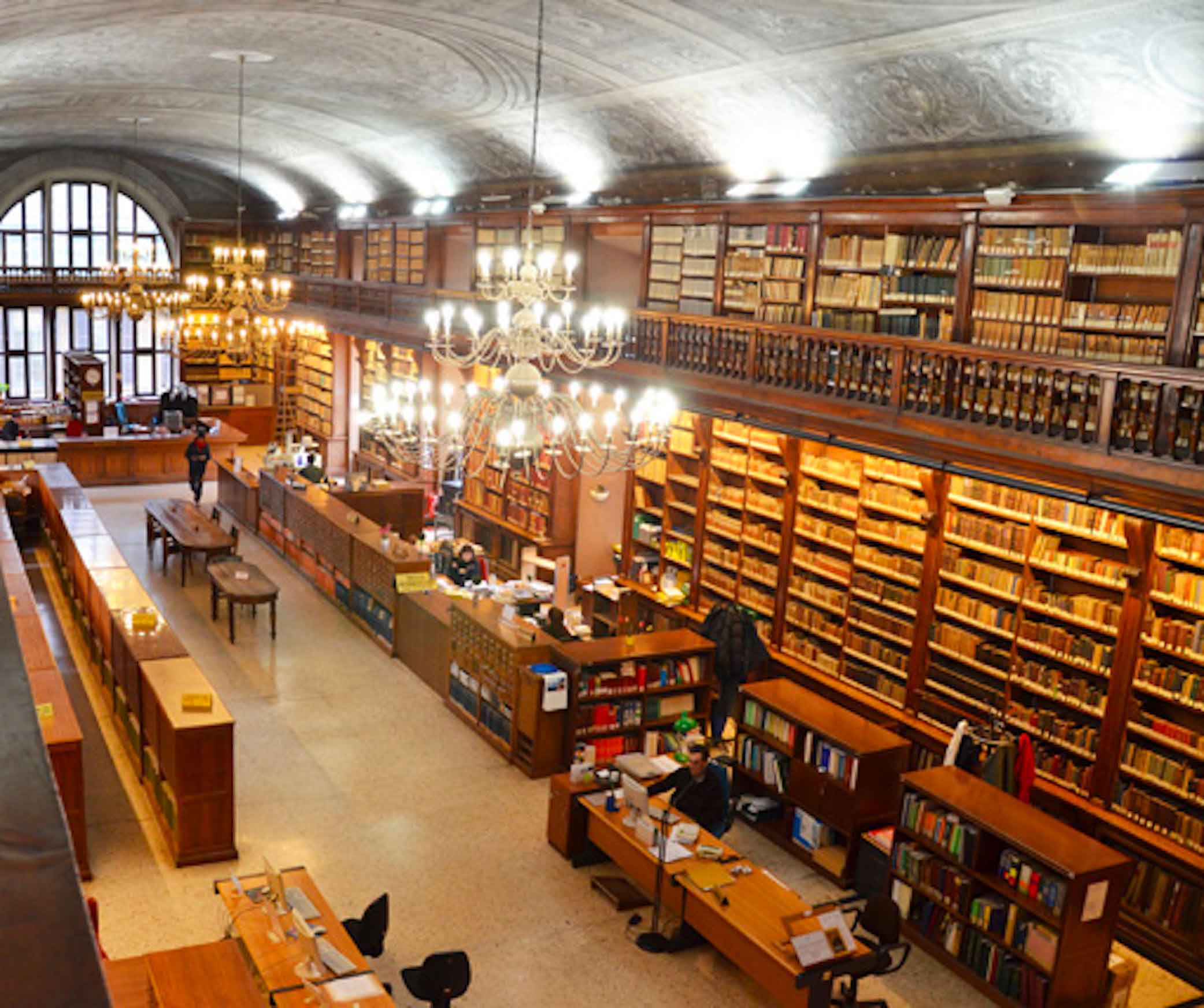

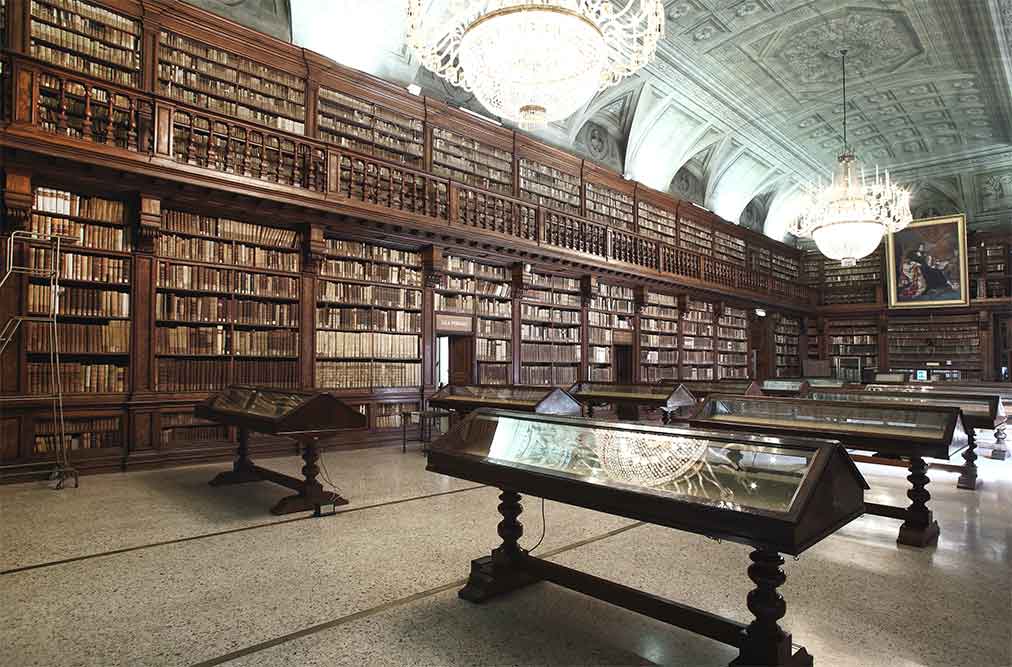

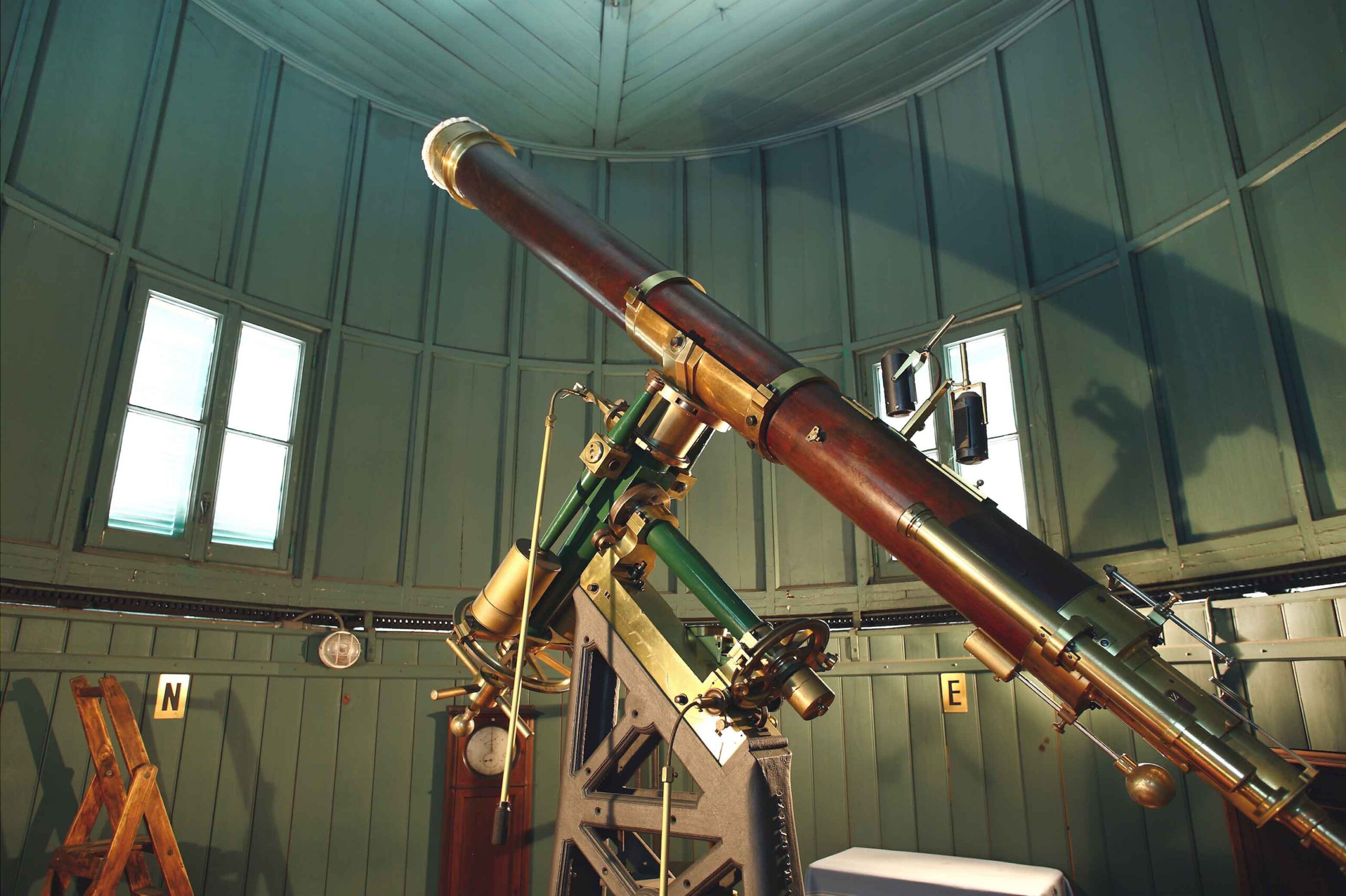

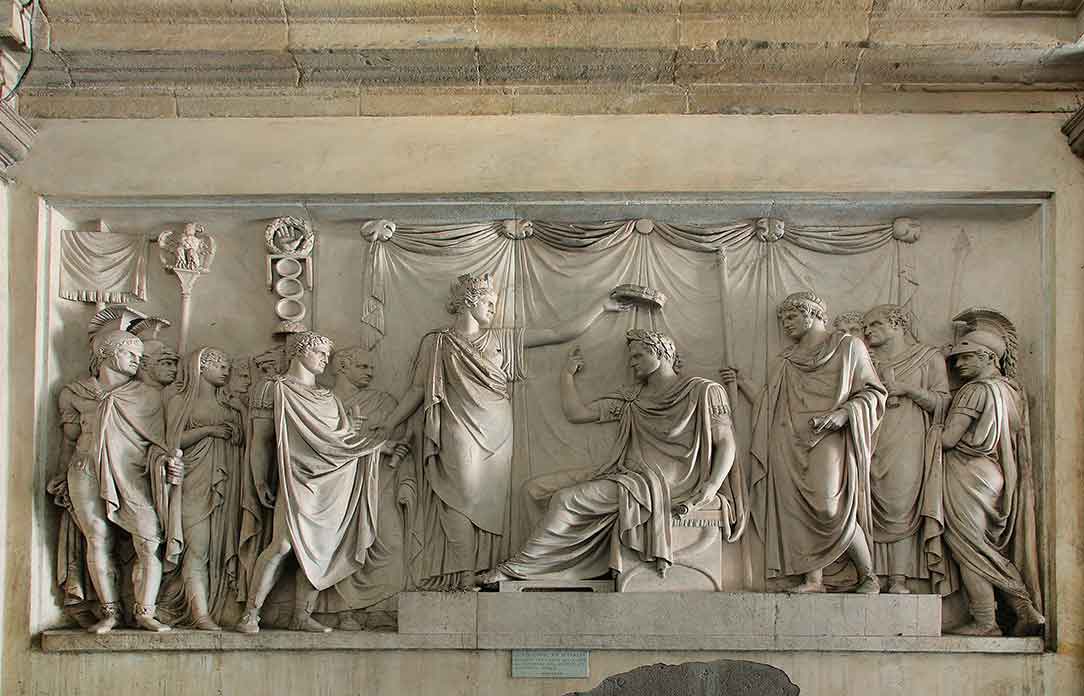

Non tutti sanno che in via Brera 28 hanno sede la Pinacoteca, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto Botanico, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Accademia di Belle Arti e altro ancora!

Entrando dal portone monumentale ti troverai nel cortile d’onore. Da qui verrai accompagnato davanti all’ingresso di tutti gli istituti, dove ascolterai una breve introduzione con cenni storici.

Sostienici

Il vostro sostegno è vitale per consentire al Museo di adempiere alla sua missione: tutelare e condividere la sua collezione con il mondo.

Ogni visitatore della Pinacoteca di Brera merita un’esperienza straordinaria, che possiamo realizzare anche grazie al sostegno di tutti voi. La vostra generosità ci permette di proteggere la nostra collezione, offrire programmi di formazione innovativi e molto altro ancora.