Brera in famiglia

00 - Introduzione

Benvenuti alla Pinacoteca di Brera!

Visto com’è grande il palazzo in cui siete entrati?

Due scaloni identici vi hanno portato sul loggiato al primo piano, da dove si può vedere il cielo di Milano e, guardando in giù, il cortile d’onore, non sembra una piccola piazza? Al centro c’è la grande statua in bronzo di Napoleone.

All’interno del museo potrete passeggiare tra le sale, osservare i cieli e le piazze nei dipinti esposti, ascoltare racconti interessanti, parlare con gli altri, giocare, scegliere il quadro più bello, scoprire la curiosa storia di questo posto meraviglioso.

Ma prima di avventurarvi nel lungo corridoio, dove una porta a vetri si spalancherà per accogliervi tra le meraviglie della Pinacoteca, andate nella sala a sinistra che sembra una piccola chiesa con i muri dipinti. Attenzione: ci saranno dei particolari da scoprire, mettere in pausa la traccia se volete avere più tempo.

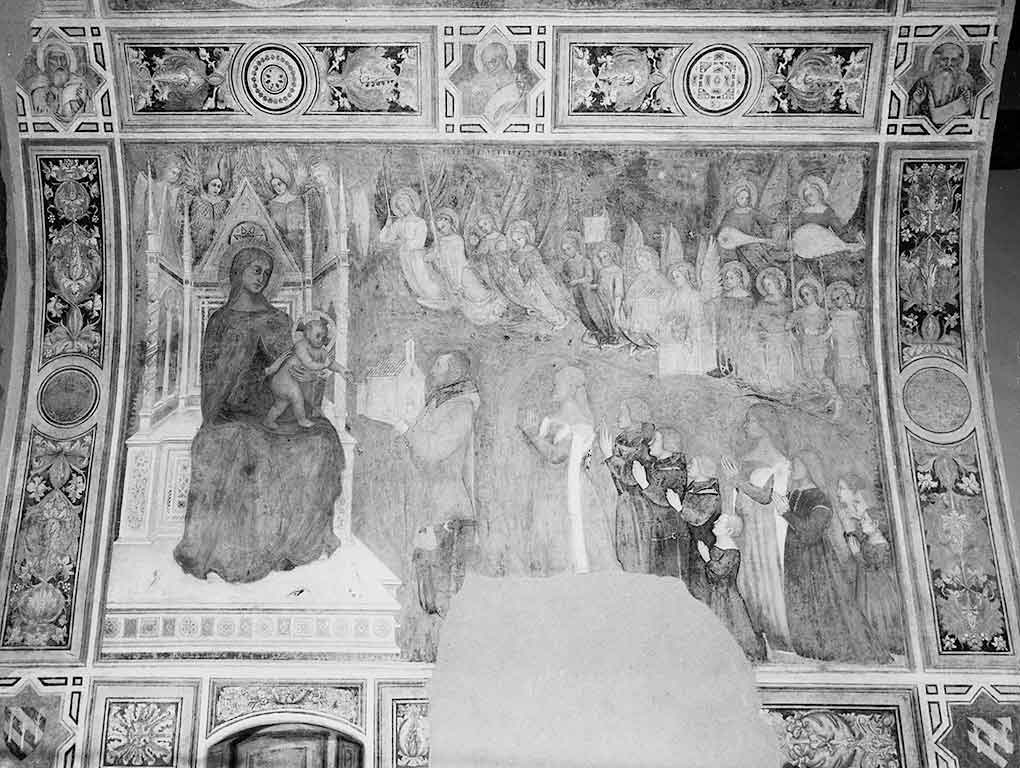

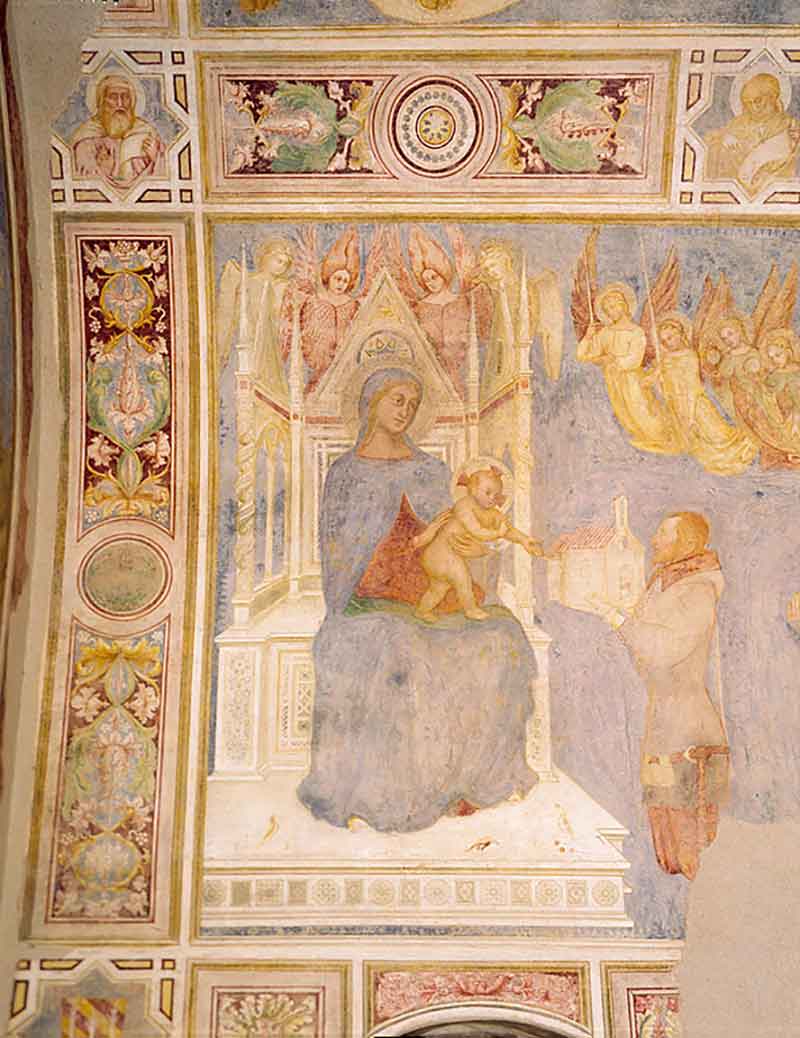

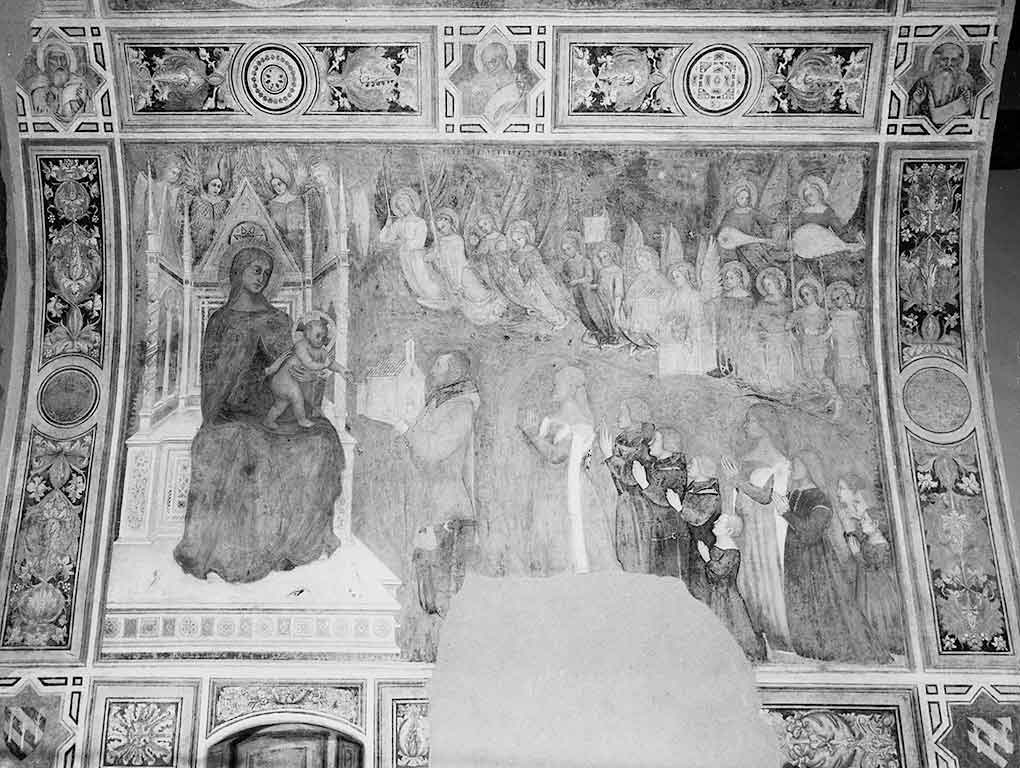

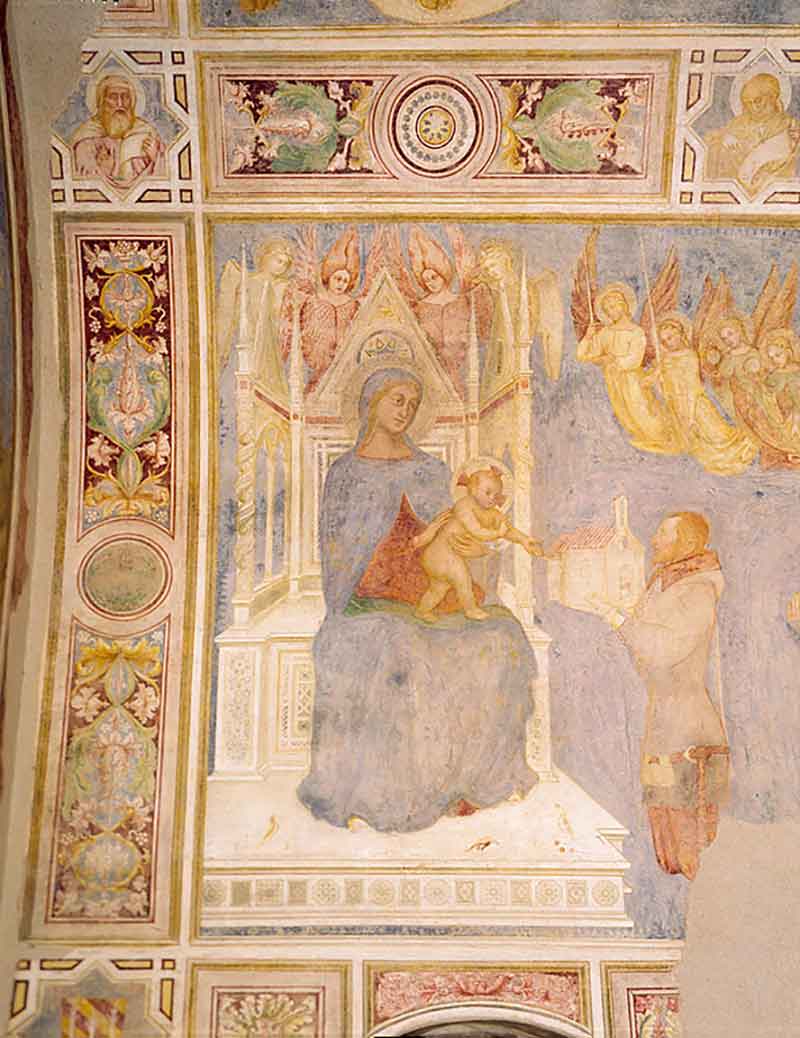

01 - Cappella di Mocchirolo

Quale meraviglia osservano i vostri occhi? Un insieme di storie dipinte tantissimo tempo fa, nel Medioevo. Siete nella Cappella di Mocchirolo. Sul muro in fondo ci sono due finestrine, ma da lì non entra luce. Se poteste aprire la porta a sinistra, scoprireste che è impossibile attraversarla. Perché queste stranezze? Perché dietro alle finestrine qui a Brera non c’è il cielo, ma un’altra sala: ecco perché sono buie! Le pitture che vedete furono dipinte in una chiesetta fuori Milano; poi però furono staccate dai muri dove erano nate per essere trasportate, pezzo per pezzo, in questa sala che è stata costruita in modo che sembrasse la cappella originale.

Se volete farvi un’idea di come fosse costruita la Cappella di Mocchirolo, cercate sulla parete a destra un uomo in ginocchio che offre un modellino della chiesetta a Gesù bambino: è Lanfranco Porro, una persona importante al servizio dei signori di Milano, i Visconti. Dietro a lui c’è la moglie. E dietro alla moglie? I figli maschi. E dietro ai figli maschi? Le figlie femmine a chiudere il corteo, perché intorno al 1380, quando furono realizzati questi affreschi, le famiglie erano raffigurate così.

Questa nobile famiglia non solo si fece ritrarre, ma volle anche che venisse dipinto il proprio stemma perché tutti sapessero che erano stati loro, i Porro, a realizzarla. Cercate lo stemma, è uno scudo a strisce diagonali gialle e rosse: che verdura c’è raffigurata? Il primo che trova lo stemma dei Porro vince…una zuppa di porri! Forse qualcuno preferisce perdere?

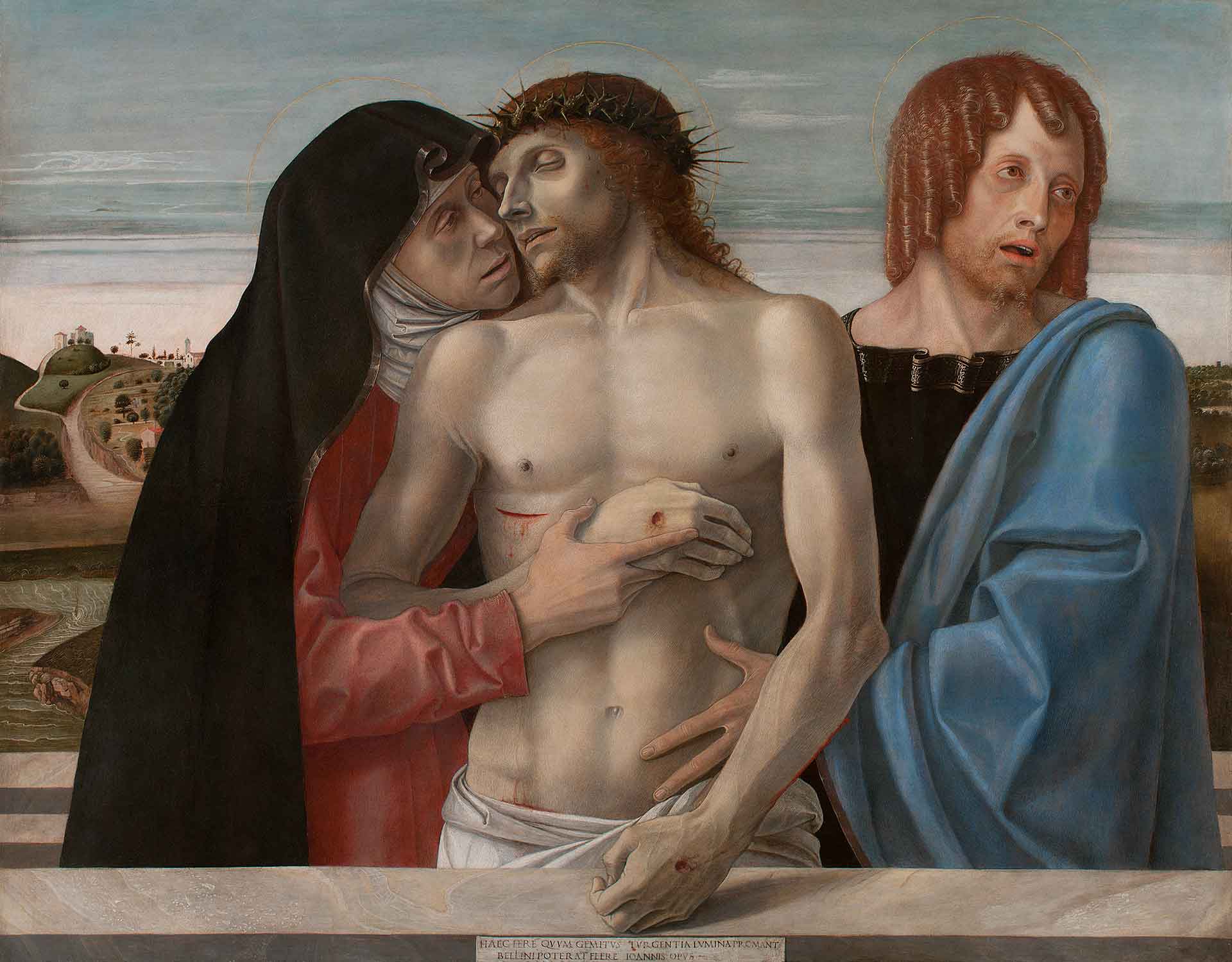

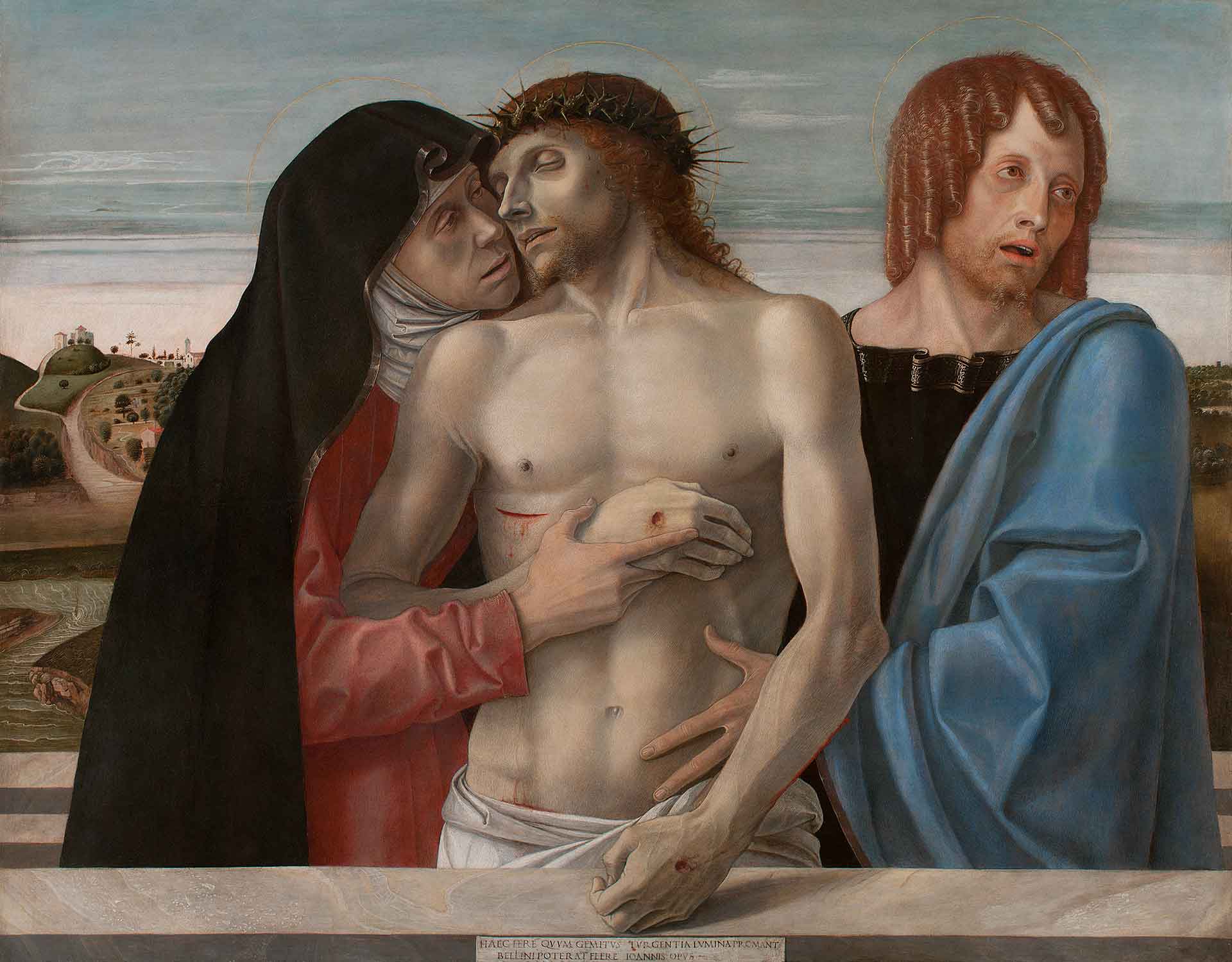

02 - Giovanni Bellini, Pietà

Vogliamo scoprire come Giovanni Bellini dipinse la Pietà? Non possiamo chiederlo direttamente a lui, ma possiamo scoprirlo, guardando con attenzione l’opera e facendoci aiutare dalla tecnologia.

Come supporto, cioè come base, Bellini ha usato due assi di legno. Vedete quel segno che attraversa l’opera da sinistra a destra? È appena sopra la mano di Gesù che sua mamma Maria tiene sollevata. Ecco…lì è dove si uniscono le due tavole, cioè i due pezzi di legno che formano il dipinto. Il pittore ha poi steso sul legno due sottili strati di gesso e colla. Solo dopo che questo fondo bianco si è asciugato bene, Bellini ha realizzato il disegno. Dovreste avere dei super poteri per vederlo, tipo occhi ai raggi infrarossi! Qui sotto, il disegno c’è ed è anche molto bello! Per fortuna ci sono delle telecamere speciali che proprio grazie ai raggi infrarossi, ci permettono di vederlo. Dopo aver disegnato, Bellini ha dipinto la sua opera con una tempera. Non ha preso i tubetti già pronti, come magari avete fatto voi qualche volta, perché a quel tempo non c’erano, ma ha creato lui stesso la tempera, partendo dai colori in polvere e dalle uova! Bellini ha utilizzato solo il tuorlo, al quale ha unito qualche pizzico di polvere di colore; ha così ottenuto, per ogni colore, una cremina colorata che ha poi steso con il pennello. Vedete tante piccole pennellate? Osservate, per esempio, il braccio di Gesù appoggiato sul bordo della tomba. Bellini ha realizzato questo capolavoro con un’infinità di trattini, disposti uno dopo l’altro. Ci sono altre parti in cui riuscite a vederli?

03 - Andrea Mantegna, Il Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti

Ci sono tanti modi per esprimere le proprie emozioni. Quando gli altri sono tristi, felici o arrabbiati, come lo capite?

Anche un dipinto può voler esprimere emozioni. Avvicinatevi al Cristo morto di Mantegna e osservatelo.

Gesù senza vita è disteso su una lastra di marmo. Il vasetto, poggiato all’angolo a destra, ci suggerisce che sul suo corpo è stato spalmato olio profumato, come era usanza a quel tempo. Tra poco verrà posto nella tomba, ma prima le persone che gli hanno voluto bene possono prendersi cura di lui e salutarlo. Le vedete?

Sono in un angolo, proprio accanto al volto di Gesù: ci sono Maria, sua madre, che piange asciugandosi le lacrime e il suo amico Giovanni Evangelista che prega con le mani giunte e le dita intrecciate. La più lontana è Maddalena, di cui vediamo solo la bocca spalancata. Quali emozioni stanno provando?

L’intento di Andrea Mantegna è quello di coinvolgere in questo dolore anche chi guarda. Proprio per questo motivo ha dipinto Gesù in uno spazio così ristretto e in questa particolare posizione, con i piedi in primo piano e la testa in fondo. Da questo punto di vista, riesce a far vedere anche le profonde ferite sulle mani e sui piedi, il petto senza respiro e il volto che sembra addormentato.

Ancora oggi, dopo centinaia di anni, guardando il dipinto ci sentiamo parte della scena, come fossimo lì accanto a lui, tra le persone care.

04 - Gentile e Giovanni Bellini, Predica di San Marco ad Alessandria d’Egitto

Quanti passi occorrono per camminare da un lato all’altro di questa tela? Contateli!

Avrete fatto sicuramente più di 6 passi, pensate che questa tela è larga più di 7 metri!

I grandi dipinti come questo prendono il nome di teleri e sono formati da più tele cucite insieme. A Venezia, il luogo da cui proviene questo capolavoro, era sconsigliato realizzare dipinti su muro, come gli affreschi, perché si rovinavano in fretta a causa dell’umidità.

Quindi sulle pareti dei palazzi e delle chiese veneziane spesso venivano appesi grandi teleri come questo, che si trovava nella Scuola Grande di San Marco. Questa associazione di cittadini, che si dedicava alla religione cristiana e ai bisogni degli altri, aveva chiesto ai fratelli Bellini, di dipingere gli episodi della vita di San Marco. Gentile, il più grande dei due, si mise subito all’opera, ma poi Gentile morì e il lavoro fu concluso da suo fratello Giovanni.

Ma torniamo al dipinto. Sullo sfondo di una piazza affollata, Gentile immagina un grande tempio, che assomiglia un po’ alla Basilica di San Marco a Venezia e un po’ ad una moschea, il luogo di culto musulmano. Il bello delle piazze è che, anche se stiamo fermi, tutto succede intorno a noi, basta osservare pieni di curiosità. Concentriamoci per esempio su quali animali ci sono. Volete provare? Ok, è proprio una gara eh! Quindi: trovate…un dromedario, visto? È a sinistra, sotto il grande obelisco. Adesso cercate … un cammello, è a destra ma, ehi c’è un altro animale con lui! Dopo aver trovato il cammello con il cane, cercate una giraffa. Che buffo…un signore la porta a passeggio al guinzaglio, come fosse un cagnolino.

Se continuate ad osservare, noterete che c’è tanta altra gente che si affaccia dalle finestre e dalle terrazze sui tetti.

Il bello delle piazze è anche che sono chiassose e piene di vita! Cosa si sente?

Sentite il suono dei tamburi? I versi degli animali, gli zoccoli dei cavalli, il chiacchierio delle persone, le preghiere e le parole in lingue diverse?

Ma c’è una voce che si alza più delle altre: quella di San Marco. San Marco è a sinistra, su un podio in primo piano, avvolto da un manto blu; parla ai gruppi di persone dagli strani copricapi.

È questo l’episodio principale del dipinto in cui San Marco rivolge alla piazza di Alessandria d’Egitto, popolata da donne velate, uomini musulmani, confratelli veneziani, la sua ultima predica prima di essere ucciso.

Ma adesso, silenzio tutti, cosa desidera dirci?

05 - Tintoretto, Ritrovamento del corpo di San Marco

Non siamo nemmeno a metà Pinacoteca e siamo già davanti a un mistero sènza precedenti! E c’è pure un corpo senza vita steso su un tappeto!

Proviamo a capire cosa è successo e osserviamo tutti i particolari come investigatori del mistero. Però, per cominciare, serve la musica giusta.

Dunque, accanto al cadavere c’è un uomo in piedi con una strana luce intorno alla testa: alza il braccio per ordinare di fermarsi. Ma chi sarà e a chi si starà rivolgendo? Forse agli uomini che stanno calando un altro corpo dall’alto? Ma perché lo fanno? Cosa cercano quei personaggi che, laggiù in fondo, guardano sotto al pavimento, facendosi luce con le fiaccole? Qualcosa di importante sta succedendo: la scena è molto concitata e alcune persone sembrano addirittura spaventate.

Siamo di fronte a un vero giallo ingarbugliato. Ok, adesso basta musica!

Forza investigatori, adesso provate a immaginare che cosa accade nel dipinto. Aspettate: c’è un indizio nel titolo dell’opera! Leggetelo e ascoltate il mistero svelato.

Quell’uomo con l’aureola luminosa intorno alla testa è san Marco, che per miracolo appare, anche se era morto da molti anni. Con il suo gesto dice: “Fermatevi! Il mio corpo è già qui sul tappeto”.

Ecco cosa stavano cercando quegli uomini sotto la botola e nelle tombe in alto! Il fatto è che molto tempo prima il corpo di san Marco era stato nascosto dai cristiani ad Alessandria d’Egitto, dove era stato ucciso. Dopo il ritrovamento, alcuni mercanti veneziani lo presero e lo portarono a Venezia, dove gli dedicarono una grande chiesa, la Basilica di San Marco: non dimenticate di visitarla, se avrete occasione di andare a Venezia. Ma intanto voi quale storia avevate immaginato?

06 - Veronese, Cena in casa di Simone

Vi siete mai chiesti come fosse una festa nel Cinquecento? A Paolo Veronese le feste dovevano piacere molto. Infatti, quando rappresentava qualche banchetto raccontato nel Vangelo, lo immaginava sempre come una cena affollata, ricca e sfarzosa. L’opera che avete di fronte è una delle sue grandi cene dipinte e, se vi guardate intorno, potete trovarne un’altra proprio in questa sala. Questo dipinto descrive, in ogni dettaglio, come si vestivano e come mangiavano i nobili veneziani del suo tempo.

Ma ora prepariamoci a partecipare anche noi al banchetto!

Ci troviamo in una lussuosa villa di campagna di cui si vede parte del giardino al di là del portale, al centro del dipinto. Gli invitati, in abiti preziosi e colorati, siedono intorno a grandi tavolate. La servitù si aggira nella sala: vivandieri, coppieri, maestri di tavola sono indaffarati nei compiti a loro assegnati. Alcuni dei servitori più giovani sembrano addirittura divertirsi: al centro un ragazzino vestito in arancione ride, mentre porta via un piatto vuoto; un altro sulla destra beve un po’ di vino, approfittando della distrazione di Giuda che si sta alzando, con il suo abito rosso porpora e il borsellino appeso alla cintura. Ci sono anche due cani e un gatto che ora si azzuffano.

Guardiamo bene che cosa c’è nei piatti e nei vassoi che riempiono le tovaglie bianche: sembrano confetti, piccole golosità o frutta secca. Siamo al momento del dessert, la festa è quasi finita e qualcuno è ubriaco. Lo vedete? È in basso a destra. Una donna e una bambina lo aiutano ad uscire.

Ma in tutta questa confusione, secondo voi, chi è il vero protagonista della festa?

07 - Canova, Napoleone in veste di Marte pacificatore

Nel 1811 da Roma giunse in Francia una statua in marmo di Antonio Canova. Immaginate di non avere a disposizione aerei, camion o treni: come fareste a trasportare una pesante statua, alta più di 3 metri?

Fu un viaggio lungo e difficile, ve lo racconto.

Allora… A Roma, dove Canova l’aveva scolpita, fu messa su una chiatta sul Tevere e così arrivò via fiume al porto di Ostia. Da Ostia fu imbarcata su una nave che navigò per mare fino a Genova. Da Genova fu poi trasportata su pericolose strade di montagna. Attraversò le Alpi e, due settimane dopo, giunse sana e salva alla base navale di Tolone in Francia.

Ma quando Napoleone Bonaparte, infine, aprì la cassa per ammirare l’opera a lui destinata, la guardò ed esclamò deluso: “Troppo atletica.” E volle tenerla sempre nascosta. Peccato, dopo tutto quel viaggio!

Canova aveva scolpito Napoleone, il famoso generale, come un muscoloso dio dell’antichità, non esattamente com’era nella realtà. È raffigurato come Marte, dio della guerra, con il mondo in una mano, lo scettro del potere nell’altra e la spada appoggiata al tronco d’albero. E poi è quasi nudo, senza i suoi abiti da imperatore dei francesi, nonché quelli da re d’Italia! Fu così che Napoleone, temendo di non essere riconosciuto, non volle mai più vedere quella scultura. Chissà che faccia avrà fatto il famoso maestro Canova quando glielo dissero!

Ma la scultura non venne distrutta, anzi, Canova ne fece addirittura delle copie! 5 in gesso e una in bronzo. Attenzione, quella che vedete qui davanti è una delle copie in gesso e trovate quella in bronzo, fuori, nel cortile d’onore.

Ma che fine ha fatto la scultura in marmo? Finì nelle mani del Duca di Wellington che aveva sconfitto Napoleone. Il duca, forse per disprezzo, la collocò in un vano delle scale della sua villa a Londra, dove la puoi vedere ancora oggi.

08 - Giovanni Angelo Mirofoli da Seregno, Pala Sforzesca

Questo dipinto è molto milanese. Per raccontare la sua storia, sentite quante volte dobbiamo ripetere la parola Milano!

L’opera fu dipinta per una chiesa di Milano, Sant’Ambrogio ad Nemus, per volere di Ludovico Sforza, detto il Moro, che qui è in ginocchio, mentre riceve la benedizione di Gesù Bambino. È accompagnato dai suoi due figli e ha di fronte a sé la moglie Beatrice d’Este. Ludovico, che apparteneva alla famiglia che dal 1450 governava il ducato di Milano, era all’epoca l’uomo più potente di Milano. Non è un caso che il santo più vicino a Ludovico, che mette una mano sulla sua spalla, sia sant’Ambrogio, il santo patrono di Milano.

Beatrice è elegantissima: indossa un abito a righe con mille nastri e poi…quante perle nella collana che scende sul petto, ma anche sui capelli, raccolti in una lunga treccia, chiamata coazzone. Beatrice fu una specie di influencer del suo tempo: chi voleva seguire la moda del momento si ispirava al suo modo di vestire e alle sue acconciature che esibiva alla corte di Milano.

A realizzare questo dipinto fu un pittore leonardesco, cioè un pittore influenzato da Leonardo da Vinci, famoso artista e scienziato, che da Firenze arrivò a Milano per lavorare per Ludovico Sforza. Proprio Ludovico volle che Leonardo dipingesse l’Ultima Cena nel convento di Santa Maria delle Grazie, un capolavoro talmente conosciuto che tante persone, anche da paesi molto lontani, vengono apposta a Milano per vederlo.

Avevamo ragione? Quante volte avete sentito la parola Milano?

09 - Vincenzo Campi, Fruttivendola

In questo dipinto c’è qualcuno che sta per farsi una scorpacciata. Sceglierà la polpa della zucca che è già stata tagliata? Forse preferirà qualcosa di più dolce, come i fichi che sono belli maturi e infatti hanno la buccia un po’ aperta. O forse inizierà il suo banchetto dall’uva nel grande contenitore di legno: c’è un acino spaccato che dev’essere delizioso!

Dunque, chi sta per gustare uno di questi frutti succosi? Non è la donna con le pesche sulle gambe, che pare offrirvi un grappolo. Non è l’uomo in cima alla scala né la donna sullo sfondo che raccoglie la frutta. È un essere vivente molto piccolo che sta fermo, pronto ad assalire le more. Lo vedete? Il pittore Vincenzo Campi è stato davvero bravo a dipingere questa mosca posata sul piatto. Ed è stato ancora più bravo a rappresentare tanti, tantissimi tipi di frutta e verdura, proprio come li vedeva più di 400 anni fa: con la scorza ruvida o la buccia vellutata; perfetti o ammaccati.

Vincenzo Campi era un pittore lombardo di Cremona. Come altri pittori lombardi ha dipinto la natura così com’era, senza eliminare imperfezioni o nascondere difetti. Voi quando condividete le vostre foto con gli amici mantenete le imperfezioni o cercate di migliorarle?

10 - Laboratorio di restauro

Nel Laboratorio in sala 18 si trova in restauro il Cenacolo di Rubens.

Qui c’è una stanza dentro la stanza! È trasparente, con una strana struttura all’interno, una specie di balcone e dei lunghi tubi. Ecco a voi il laboratorio di restauro della Pinacoteca, fatto apposta per i quadri molto grandi. Grazie alle pareti trasparenti potete spiare cosa fanno i restauratori. Magari li vedrete andare su e giù, stando su quella specie di balcone che si alza e si abbassa, premendo un semplice tasto: così i restauratori possono lavorare a tutte le altezze, senza usare scale scomode.

Ma che cosa fa il restauratore? Ha la fortuna di guardare molto da vicino i dipinti e di toccarli per capire come stanno, come fa un medico con i suoi pazienti. Cerca quanti più indizi possibili per capire com’è fatto un dipinto e cosa c’è di preciso che non va:

usa tanta tecnologia, per esempio delle speciali luci, oppure macchine fotografiche a infrarosso o ultravioletto.

Prima di decidere la cura migliore, osserva tutto attentamente, settimana dopo settimana. Verifica se è in buona salute il supporto, cioè la base su cui il pittore ha dipinto, per esempio una tela o il legno. Osserva se il colore è ben attaccato; annota se ci sono zone danneggiate; guarda se la vernice finale, che protegge il colore, è rimasta trasparente oppure è invecchiata. Il restauratore dovrà togliere questa vernice alterata e ne metterà un’altra che lasci vedere i colori giusti.

Osservare un dipinto che ha la vernice alterata è come guardare il mondo indossando degli occhiali con le lenti gialle. Guardatevi intorno e cercate i colori chiari dei dipinti. Per esempio: se il bianco vi sembra un po’ giallo, significa che è solo la vernice sopra al colore ad essere diventata gialla. Il bianco, sotto, è rimasto tale.

E all’azzurro cosa succede? Di che colore potrebbe diventare?

11 - Ercole de Roberti, Pala Portuense

La Vergine Maria su un trono maestoso tiene in braccio suo figlio Gesù, che riceve un uccellino da sua nonna Anna. Sullo schienale del trono, all’interno di graziosi riquadri, alcuni personaggi si muovono su uno sfondo d’oro: il pittore Ercole de’ Roberti li creò con il pennello, ma…sembrano scolpiti!

Ercole de’ Roberti non si divertì solo a far finta di essere uno scultore, ma volle anche fare un po’ l’architetto. Con la pittura creò i sostegni, gli archi e la volta sopra al trono. Dipinse anche alcune colonnine che sostengono la base sulla quale poggia il trono: sembra un disco volante appena atterrato!

Se non fosse sollevato, non potreste vedere una città con davanti il mare, il porto e qualche nave attraccata al molo.

Quest’opera ricorda una storia: un uomo chiamato Pietro degli Onesti era andato in Terra Santa, dove aveva vissuto Gesù: il lungo viaggio per mare stava per finire male, perché al ritorno si era scatenata una tempesta terribile, proprio quando Pietro poteva ormai scorgere Ravenna, la sua città, quella che vedete nel quadro. Si dice che egli pregò la Madonna, promettendo che, se si fosse salvato, avrebbe costruito per lei una bella chiesa. Pietro si salvò e così a Ravenna sorse la chiesa di Santa Maria in Porto Fuori, dove questo dipinto era collocato, prima di essere portato qui in Pinacoteca.

Pietro degli Onesti, sano e salvo, se ne sta tranquillo, sfogliando un libro. Non vi guarda. Ma voi lo vedete?

12 - Gentile da Fabriano, Polittico di Valle Romita

Per una volta non dovete alzare il naso per vedere un bel cielo blu. Qui le stelle brillano in basso, sotto agli angeli che suonano, mentre Gesù incorona sua mamma Maria. Tra il sole e la luna c’è la firma dell’autore: “Gentilis de Fabriano pinxit” ovvero “Dipinto da Gentile da Fabriano”. Trovata?

Gentile, detto “da Fabriano” perché nato in questa città delle Marche, creò più di 600 anni fa, questo polittico, cioè un insieme di dipinti uniti da una cornice.

Ogni scomparto è un capolavoro, ma ognuno è pensato per stare insieme agli altri. Vedete infatti che i fiorellini, colorati a uno a uno, formano un unico prato? Spuntano sotto ai piedi di tutti e quattro i santi più grandi.

Vorreste camminare su quell’erbetta piena di fiori?

Vi trovereste immersi nell’oro! È d’oro il cielo dietro alle figure. D’oro sono i bordi dei mantelli e i decori delle loro vesti. D’oro le aureole intorno alle teste.

Anche la cornice è dorata ma purtroppo non è quella realizzata al tempo di Gentile da Fabriano, perché l’originale si è persa: chissà com’era bella e luccicante. E non è l’unica cosa che è sparita! Mancano delle parti di cui non sappiamo più nulla, soprattutto cosa vi fosse raffigurato e dove possano trovarsi!

E non è finita qui: cercate il santo che sta leggendo, in uno degli scomparti. Guardate quelle campane che sembrano penzolare in aria; da questo particolare potete capire che alcune tavole sono state tagliate in alto. Vedete altre stranezze?

13 - Carlo Crivelli, Trittico di Camerino

Siete davanti al Trittico di Camerino di Carlo Crivelli. La sua firma è in basso, sul foglietto che sembra appiccicato al dipinto con gocce rosse di ceralacca. Poco sopra sono appoggiati un rametto di prugne, due rose, un baccello di fave, una pesca: tutti questi oggetti proiettano l’ombra, come fossero veri. E invece sono stati dipinti! Forse Crivelli si è divertito a confonderci. Guardate infatti le chiavi di san Pietro apostolo: sono davvero tridimensionali e le loro ombre sono reali. Ci sono altri elementi in rilievo, modellati da Crivelli con una pasta a base di gesso. Cercateli! Verrebbe voglia di toccarli, ma non si può.

Come dev’essere morbido poi il velluto rosso dietro al trono della Vergine, ma non potete toccarlo…o forse sì? Guardate in basso! Sulla didascalia trovate lo stesso tessuto. Provate a toccarlo, è pronto ad accogliere le vostre mani curiose. Oltre alla vista e al tatto volete usare anche l’olfatto? Come fare ad annusare il giglio che ha in mano san Domenico? Cercate in questa sala una scatolina cilindrica, infilata in una didascalia: sollevate il coperchio e sentirete il profumo dei gigli. In alcune sale che avete già attraversato c’erano altre didascalie con contenitori da annusare e stoffe da toccare, ma forse non sapevate di poterlo fare! Perché Brera è un museo a portata di mani, di occhi, orecchie e nasi. Avete suggerimenti per renderlo anche a portata di bocche?

14 - Deposito

Probabilmente avete un posto dove mettete ciò che non trova spazio in casa. Come ripostiglio sfruttate l’umida cantina o la soffitta polverosa? Forse riempite ogni angolo del garage? Ma poi, vi ricordate dove custodite le cose o, quando vi servono, impazzite a cercarle?

Nella Pinacoteca ci sono spazi speciali per i dipinti che non sono esposti nelle sale, sono i depositi! Ma i depositi dei musei non sono né umidi, né polverosi, e ospitano senza pericoli le opere, in ordine e ben catalogate.

Guardate questa sala: al di là del vetro i dipinti sono appesi a delle grandi griglie che si chiamano rastrelliere. Non tutti sono visibili, ma se poteste entrare nel deposito e tirare le maniglie, potreste far scorrere a una a una le rastrelliere: scoprireste un puzzle straordinario di opere, grandi e piccole, appese su ogni lato.

Per ogni deposito di Brera e per ogni griglia c’è uno schema preciso, così non c’è pericolo di perdere un quadro. Infatti, quando c’è bisogno di prendere proprio quel dipinto di un certo pittore, si sa esattamente dove scovarlo: non serve fare la caccia al tesoro!

Spesso le opere in deposito non sono molto conosciute, eppure sono interessanti per conoscere la storia dell’arte e dei pittori. Proprio per questo, alcune di esse partono per essere esposte in una mostra, altre volte, a turno, si scambiano di posto con quelle nelle sale che, finalmente, riposano dai nostri occhi, magari per essere restaurate.

Tutti i musei possiedono dei depositi, ma non tutti sono visibili come questo: secondo voi, quante opere sono custodite al suo interno?

15 - Piero della Francesca, Pala Montefeltro

Federico da Montefeltro, duca di Urbino, sta in ginocchio, immobile nella sua armatura. È lì da più di 500 anni, da quando cioè commissionò a Piero della Francesca questo dipinto. Federico si faceva sempre ritrarre di profilo, girato dallo stesso lato, perché era…il suo profilo migliore. Infatti, durante un torneo, era stato ferito nel volto da una lancia, perdendo l’uso dell’occhio destro. Dov’è l’indizio del colpo ricevuto? Avete notato che, appoggiate a terra, ci sono le parti dell’armatura che proteggevano le sue mani? Ecco! Allora avrete anche trovato l’elmo ammaccato.

Ma che silenzio in questa chiesa! Gesù Bambino dorme, sdraiato sulle gambe di sua mamma Maria, che ha le mani giunte in preghiera. Dietro a lei ci sono quattro angeli, due da una parte e due dall’altra: hanno le ali che spuntano dalle spalle, ma non volano, forse per non scompigliare i capelli, impreziositi da gioielli.

Ci sono poi alcuni santi, tre da una parte e tre dall’altra: qualcuno vi guarda, qualcuno no. Uno, che si chiama san Pietro Martire, ha una ferita sulla testa. Vorreste chiedergli che cosa gli è successo? Non è il caso, disturbereste troppo: qui sono tutti zitti. E nessuno si muove.

Anche san Giovanni Battista, con una canna sottile in mano, non dice niente, ma indica Gesù.

Lo so cosa state guardando: lassù, appeso alla catenella, c’è un uovo, un simbolo che ricorda la nascita di Gesù, ma anche di Guidobaldo, il primo figlio maschio di Federico, avuto dopo ben sei figlie femmine.

L’uovo ha una forma geometrica precisa: è un ovale. Piero usa la forma ovale per disegnare il viso di una figura del dipinto. Cercate chi ha il volto che sembra ripetere la forma perfetta dell’uovo.

16 - Raffaello, Sposalizio della Vergine

Siete invitati a un matrimonio importante, dipinto più di cinquecento anni fa da un pittore famoso, Raffaello: Il matrimonio è quello tra Maria, la mamma di Gesù, e Giuseppe.

Appena in tempo! Davanti a voi Giuseppe sta per infilare l’anello al dito di Maria. Ma non tutti sono felici! A destra un gruppo di uomini sembra non averla presa così bene. Chi sono?

Si racconta che diversi uomini volessero sposare Maria. Allora Dio trovò un modo originale per far capire che quello giusto fosse Giuseppe. A ogni pretendente fu dato un rametto secco e solo quello di Giuseppe fiorì: ecco il segno divino che indicò il prescelto. Agli altri uomini non restava che farsene una ragione: qualcuno è arrabbiato, qualcuno è deluso e spezza il proprio bastoncino contro il ginocchio, un altro ancora lo piega, un po’ di nascosto.

Ora allargate lo sguardo alla piazza con al centro il tempio, il luogo più sacro della città: Raffaello l’ha dipinto calcolando quanto dovevano essere alte, larghe e lunghe tutte le parti che lo compongono: i gradini, le colonne, gli archi, le porte e poi su, su…fino alla cupola.

Ha anche calcolato le misure delle lastre del pavimento, che più sono lontane e più sono strette e sottili, e l’altezza delle persone, che diventano sempre più basse man mano che si allontanano da voi. Quanti calcoli ha dovuto fare Raffaello! Ma il nostro pittore ha potuto seguire delle regole precise, che l’hanno molto aiutato: le regole della prospettiva.

Alla fine di tutto questo lavoro, ha firmato l’opera, con un certo orgoglio e non proprio in un posto nascosto. Cercate dove ha scritto RAPHAEL, cioè “Raffaello”, e poi URBINAS, cioè della città di Urbino, nelle Marche, dove era nato 21 anni prima. E se voleste firmare il vostro disegno più bello, dove mettereste il vostro nome?

17 - Caravaggio, Cena in Emmaus

Avete mai sentito parlare di Caravaggio? È un pittore vissuto più di 400 anni fa, famoso non solo per le sue opere, che furono qualcosa di mai visto prima, ma anche per la sua vita, piena di colpi di scena: litigi, duelli, fughe… L’opera che state guardando, per esempio, fu dipinta da Caravaggio mentre era nascosto perché aveva ucciso un uomo e aveva paura di essere arrestato e condannato a morte. Forse anche per questa ragione il dipinto è così intenso: la stanza è buia e solo un fascio di luce rivela la presenza dei personaggi seduti intorno a un tavolo.

Ma cosa succede in questo quadro? Dietro al tavolo c’è Gesù che ha spezzato il pane, che con la mano sta benedicendo. Una donna anziana porta un piatto con la carne; non guarda niente…forse è stanca. Un uomo, in piedi, guarda Gesù: non capisce che cosa stia accadendo nella sua osteria ed è quindi perplesso. Invece gli altri due sono sconvolti: qualcosa di straordinario è avvenuto. Gesù, l’amico che era morto, ora è di nuovo vivo davanti a loro. Non vi è alcun dubbio: lo riconoscono perché benedice il pane come aveva fatto prima di morire. Uno di loro sta per scattare in piedi e allunga il collo per vedere meglio. L’altro invece allarga le braccia e le mani, come fa chi è molto sorpreso: è di spalle e non si vede il viso, ma forse potete immaginare la sua espressione. Provate a sfidarvi tra voi, come foste attori che devono rappresentare questa scena. Chi vincerà il premio di miglior attore?

18 - Pieter Paul Rubens, Cenacolo

L’opera è in restauro nel Laboratorio in sala 18.

È sera: le candele sono accese e la luna si affaccia nel cielo in alto a destra. Gesù ha in mano il pane che sta benedicendo; davanti a sé ha solo il calice con il vino. Intorno al tavolo sono seduti gli apostoli. Tutti sono sorpresi per le parole che Gesù ha appena detto: “Qualcuno di voi mi tradirà”. Solo un apostolo si gira verso di noi, tormentato dai suoi pensieri: è lui il traditore! E forse teme che voi l’abbiate capito e che lo diciate a tutti. Questo apostolo è Giuda.

Guardate bene la scena, cosa c’è sul tavolo./ Adesso tornate nella sala precedente e cercate un altro quadro con l’ultima cena di Gesù./

Anche qui c’è Giuda in primo piano, che ci guarda silenzioso, mentre intorno alla tavola gli apostoli parlano tra di loro.

E non si accorgono che Giuda nasconde un sacchetto con le monete che gli hanno dato per tradire Gesù. Lo vedete?

Ma ci sono anche altre differenze. Divertitevi a cercarle!

19 - Canaletto, Veduta del bacino di San Marco dalla Punta della Dogana

Questi paesaggi sono così simili alla realtà che sembrano dipinti proprio lì davanti e invece, Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto, li ha dipinti nel suo studio. Seguiamolo nella sua giornata di lavoro.

Il signor Giovanni Antonio, si alza di buon mattino, sistema i suoi appunti e vende qualche lavoro già terminato a un signorotto che viene da lontano e vuole portare con sé un ricordo di Venezia. Non c’è fretta per cominciare un nuovo dipinto: mentre aspetta una buona luce per il suo paesaggio, conclude con una pennellata un’opera quasi finita. Fa lunghe passeggiate per trovare in città le inquadrature perfette per i suoi dipinti. Oggi non è un’impresa facile: Canaletto vuole dipingere Piazza San Marco vista dal mare, come la vedeva chi arrivava a Venezia in barca. Ve lo immaginate Canaletto sballottato dalle onde, su una di quelle barche, mentre cerca di disegnare? Per fortuna ha trovato un ottimo approdo in terra, la Punta della Dogana, dalla quale poteva guardare la piazza senza correre il rischio di finire in acqua. Adesso deve solo portare lì la sua camera ottica, uno strumento che aiuta a riprodurre su un foglio tutti gli elementi del paesaggio attraverso un gioco di specchi un po’ complicato. Finalmente il pittore si mette all’opera: con qualche linea precisa definisce il campanile, la piazza, la laguna, le cupole di San Marco, il Palazzo Ducale e, per ricordare ogni particolare, appunta alcuni dettagli: nuvoloso, qui mattone vivo, colore giallo, marmo rosso… Ecco, adesso ha tutti i dati che gli servono per realizzare un bel dipinto. Può tornare nel suo studio e riportare tutto sulla tela. E voi cosa fareste per ricordare un paesaggio che hai visto e che vorresti disegnare a casa?

20 - Giacomo Ceruti, Portarolo seduto con cesta a tracolla uova e pollame

C’è qualcuno che vi guarda. È un bambino stanco. Per forza è stanco! Fino a poco fa trasportava la grande cesta che ora è vuota e viene tenuta a tracolla. Forse stava andando al mercato a vendere le uova che ha nel cestino, quando ha incontrato il pittore Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto, che gli ha chiesto il permesso di fargli il ritratto.

Il bambino si è seduto su quella pietra, cercando di restare fermo. È stato bravo: solo una gamba gli è scappata dietro l’altra. Ed è stato bravo anche a tenere fermi il galletto e la gallina: guardate come sono rassegnati a stare in posa!

L’autore di quest’opera era chiamato Pitocchetto perché spesso dipingeva i pitocchi, cioè i poveri. Anche questo bambino è povero: ha i capelli un po’ disordinati che spuntano da sotto il cappello, una camicia non proprio pulita e i piedi nudi. Ma soprattutto è già costretto a lavorare, anche se è piccolo. 300 anni fa, quando quest’opera è stata dipinta, erano tanti i bambini obbligati a lavorare.

Grazie al Pitocchetto, però, questo bambino non è più uno fra tanti, perché il pittore ha dipinto un bellissimo ritratto, come di solito si faceva solo per chi era nobile o ricco o importante. E così è passato alla storia anche questo semplice bambino, di cui non sapremo mai il nome, che quel giorno andava al mercato a vendere le uova.

Conoscete qualcuno che secondo voi meriterebbe un ritratto per essere ricordato per sempre, anche se non ha fatto niente di straordinario?

21 - Francesco Hayez, Il bacio

È notte e ci troviamo nel cortile interno di un castello o di un palazzo nobiliare, un ragazzo e una ragazza si baciano. Mentre la ragazza si abbandona romanticamente tra le braccia di lui, il giovane la bacia tenendole il volto tra le mani. Ma perché ha il piede poggiato sul gradino? Deve forse andare via?

Sullo sfondo intravediamo una porta e una figura che scompare nell’ombra.

Con questo dipinto Hayez non vuole solo celebrare l’amore, ma anche qualcosa che sta succedendo nel suo tempo. Gli abiti dei protagonisti ci danno alcuni indizi. Il berretto piumato e il pugnale che il ragazzo ha sul fianco sono quelli di un soldato che deve andare in guerra. Il bellissimo abito di raso di seta che indossa la ragazza sembra quello di una principessa. Ma gli indizi più importanti sono i colori: il rosso, il verde, il bianco e l’azzurro, i colori dell’Italia e della Francia. È il 1859. L’Italia non è come la conosciamo oggi, è ancora divisa in tanti piccoli stati diversi. Le truppe del re Vittorio Emanuele II, alleate con l’esercito francese guidato da Napoleone III, sconfiggono gli austriaci nella Seconda guerra di Indipendenza ed entrano vittoriose a Milano. È il Risorgimento: l’Unità d’Italia è vicina!

Con questo bacio Hayez esprime tutto l’entusiasmo per la vittoria, la speranza di vedere finalmente l’Italia unita in un’unica nazione e l’amicizia con la Francia.

E voi quale gesto scegliereste di rappresentare per esprimere la gioia di una vittoria?

22 - Silvestro Lega, Il pergolato

Vi piacerebbe tornare indietro nel tempo, a 150 anni fa, in questa giornata d’estate?

Andate! Fa caldo, gli alberi sono immersi nel cielo, bianco per l’afa. Sentite le cicale cantare. Che ne dite di andare sotto al pergolato? C’è posto sulla panchina!

All’ombra delle piante che si arrampicano su pali sottili trovate un po’ di fresco perché il sole qua non riesce ad arrivare. Solo qualche raggio scappa oltre la barriera delle foglie e illumina il terreno, formando strisce chiare. Che bello! Ma…che caldo! Magari potreste farvi aria con il ventaglio mentre bevete il caffè che la cameriera sta portando su un vassoio. Sì, ma continua a fare caldo! Certo preferireste indossare vestiti con le maniche corte, ma sotto a questo pergolato, nel 1868, solo la bambina con l’abito rosa ha le braccia e le gambe scoperte. Le donne portano abiti lunghi con maniche lunghe perché allora non era considerato educato mostrare braccia o gambe nude.

Di fronte a voi Silvestro Lega, tutto sudato, sta lavorando al suo dipinto, con i pennelli in mano, in questa località di campagna fuori Firenze. Ogni tanto guarda verso di voi per osservare i giochi di luce e per cogliere ogni particolare della scena. Sta guardando a una a una le macchie di colore che formano le foglie del rampicante per poterle riportare sulla tela: quelle più esterne sono dorate dalla luce del sole che le colpisce; quelle che stanno nascoste nell’ombra sono verde scuro…e poi alcune foglie degli alberi sembrano bianche perché riflettono il cielo chiaro.

Adesso andate a vedere come sta venendo il dipinto! Vi alzate dalla panchina, uscite dall’ombra del pergolato: i vostri occhi sono accecati dal sole che improvvisamente vi investe. Aspettate di abituarvi alla luce… ecco di fronte a voi il dipinto finito.

Ringraziamenti e credits

Grazie dell’ascolto!

I testi sono a cura dei Servizi educativi della Pinacoteca di Brera.

Le voci appartengono ad Annalisa Longo e Dario Sansalone.

Questa audioguida è dedicata alla nostra amica e collega Ivana Santarsiere, che ha partecipato attivamente alla sua stesura ma che ci ha lasciato troppo presto senza vederne il risultato finale.

Sostienici

Il vostro sostegno è vitale per consentire al Museo di adempiere alla sua missione: tutelare e condividere la sua collezione con il mondo.

Ogni visitatore della Pinacoteca di Brera merita un’esperienza straordinaria, che possiamo realizzare anche grazie al sostegno di tutti voi. La vostra generosità ci permette di proteggere la nostra collezione, offrire programmi di formazione innovativi e molto altro ancora.