10 Capolavori per te!

00 - Introduzione

Benvenuto o benvenuta!

Stai per iniziare la visita della Pinacoteca di Brera, le cui sale si trovano tutte al primo piano del Palazzo. Le opere esposte sono divise per aree geografiche e ordinate cronologicamente dalla fine del Duecento all’Ottocento e presentano soprattutto soggetti religiosi perché originariamente erano destinate a chiese e conventi del centro e del nord Italia.

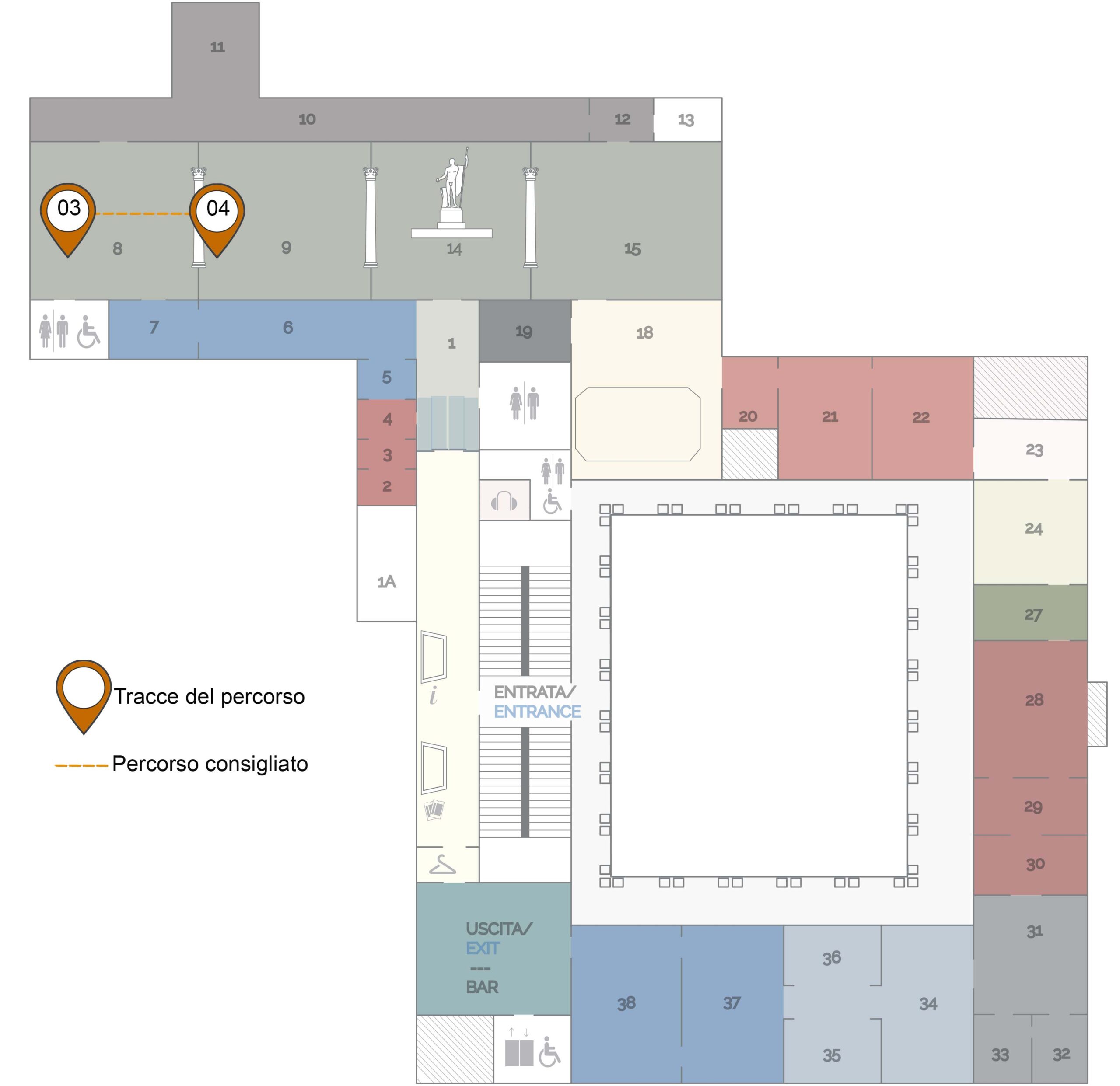

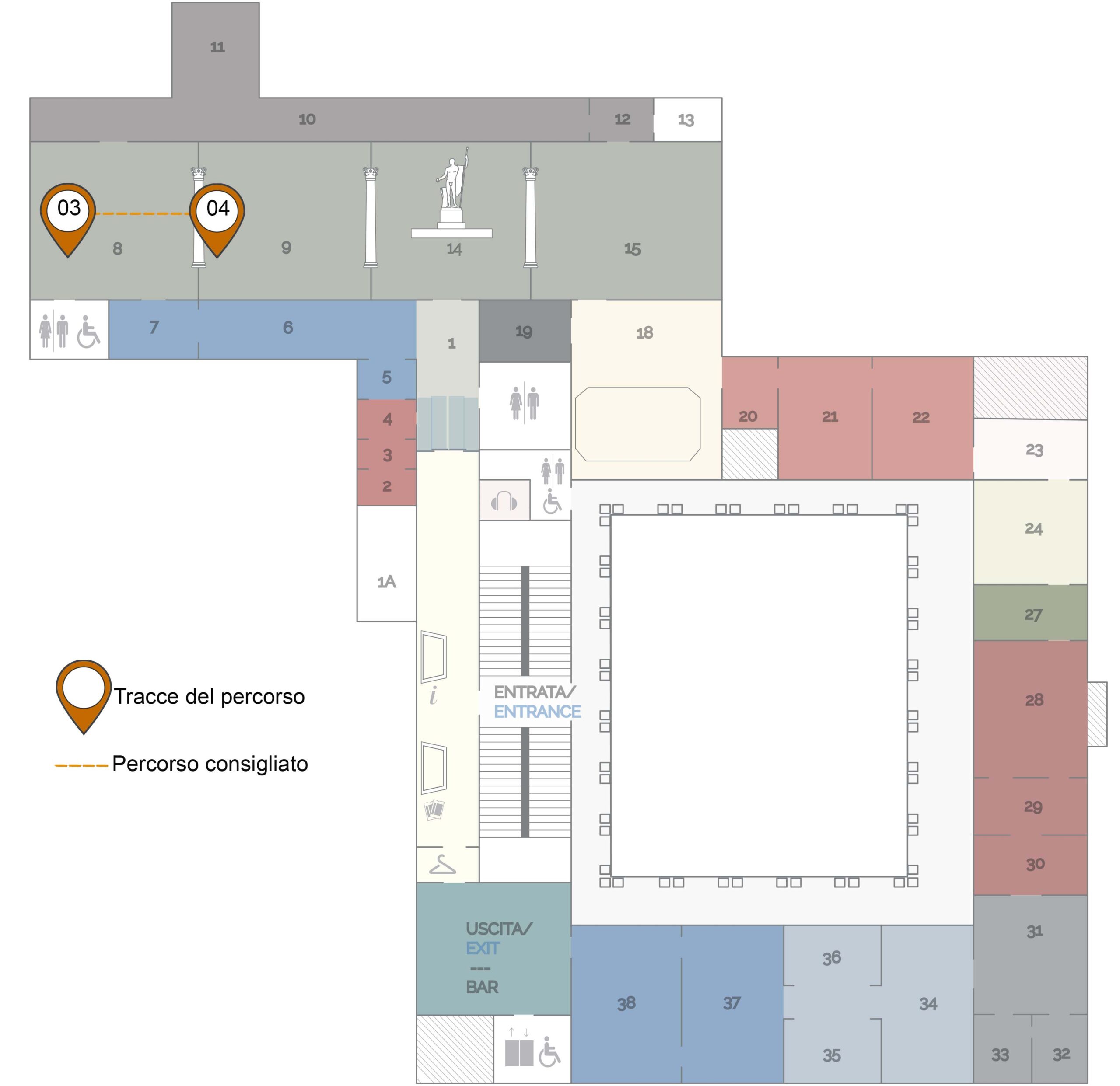

Dopo aver superato l’ingresso della Pinacoteca, la grande porta a vetri, e attraversato il corridoio, si raggiunge, andando a sinistra, la sala 6.

Su un fondo di colore blu elettrico sono allestite opere del Quattrocento veneto.

Sulla parete destra della sala si trova il primo capolavoro che ti presentiamo, la Pietà di Giovanni Bellini, mentre al centro della sala è il secondo capolavoro descritto, il Cristo Morto di Mantegna.

01 - Pietà di Giovanni Bellini

Cristo è al centro del dipinto, con la mano inerme appoggiata sul bordo anteriore del sepolcro; il sangue rappreso sembra salire dalla ferita lungo l’avambraccio. L’altra mano mostra il pallore di un corpo esangue, accentuato dal contrasto con l’incarnato rosaceo della mano della Vergine. La Madre, con gli occhi arrossati dalle lacrime, accosta il suo viso a quello del Figlio, forse cercando invano il suo respiro. Nonostante la stretta vicinanza, tra i loro profili resta una sottile linea d’ombra: c’è uno strappo che non può essere ricomposto.

San Giovanni Evangelista gira la testa verso l’esterno, lo sguardo perso nel suo dolore, la bocca aperta. Con minuziosa verità Bellini descrive muscoli, vene, tendini di un Cristo morto, innaturalmente eretto, di cui il maestro esibisce tutta la bellezza, mentre il cielo, solcato da nuvole sottili, annuncia l’ora del tramonto.

A sinistra si apre un paesaggio: una strada si biforca verso un castello e una chiesa; anche un torrente, in basso, si divide a metà, con onde veloci che formano un mulinello intorno a un albero secco.

La Pietà di Giovanni Bellini, donata alla Pinacoteca nel 1811 dal vicerè d’Italia Eugenio di Beauharnais, proveniva dalla Collezione Sampieri di Bologna, della quale faceva parte almeno dalla fine del Settecento. Resta sconosciuta la sua storia prima di allora, così come è ignoto il committente, forse una persona molto colta. Il cartiglio del sepolcro contiene infatti la rielaborazione di alcuni versi del poeta latino Properzio, cantore classico degli affetti: nella scritta il pittore dichiara che, se questi occhi dolenti strapperanno il pianto a chi guarda, a piangere sarà l’opera di Giovanni Bellini. Lo scopo della sua arte è quindi coinvolgere emotivamente. Bellini compie il suo intento accorciando la distanza tra i protagonisti del dipinto e l’osservatore, grazie alla visione ravvicinata delle figure e all’espediente della mano di Cristo che sporge in avanti. I gesti e l’espressività di occhi e bocche comunicano i rapporti d’affetto che legano i personaggi e accentuano in chi guarda il senso della perdita. Bellini esalta l’espressione di sentimenti che toccano nel profondo, rivoluzionando così la pittura devozionale del Quattrocento e il tradizionale tema della Pietà,

L’opera segna anche un cambiamento nello stile del pittore che si allontana dall’influenza del cognato Andrea Mantegna. Una nuova luce naturale, ad esempio, ammorbidisce la linea di contorno incisiva e netta, tipica di Mantegna, e accende di riflessi i boccoli di Giovanni, il bordo della sua veste, il manto della Vergine.

Con questo autentico capolavoro Bellini entra nella maturità della sua pittura, fatta di luce e colore, alla cui scuola si nutriranno alcuni straordinari protagonisti della pittura veneta del Cinquecento, dall’enigmatico Giorgione al vulcanico Tiziano.

02 - Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti di Andrea Mantegna

Cristo è disteso sulla nuda pietra, semicoperto da un lenzuolo, nel quale fra poco sarà avvolto per essere deposto nel sepolcro. È stato unto con gli olii profumati del vasetto accanto al cuscino. Le ferite sono state pulite dal sangue, ma la carne bucata dai chiodi rimane slabbrata; le mani mostrano il dorso con le piaghe e i piedi sporgono dalla pietra, spingendo in primo piano tutta la crudezza della Passione.

Con la sua forte presenza Cristo occupa quasi tutta la superficie della tela. In fondo si intravede una parete spoglia e a destra un’apertura verso l’oscurità.

L’estremo saluto è affidato a tre personaggi, relegati nell’angolo a sinistra: Giovanni Evangelista con le mani intrecciate e il viso segnato da rughe di dolore; la Madonna, anziana, con la bocca piegata dal pianto; la Maddalena, di cui si scorgono solo il naso e la bocca, aperta in un grido straziante. Le riflettografie, che rivelano il disegno sottostante, hanno mostrato che le figure dei dolenti fin dall’origine furono concepite così tagliate e i margini non dipinti della tela confermano che non ci furono decurtazioni.

Mantegna usa appositamente un’inquadratura ravvicinata, e per questo tanto coinvolgente, di un Cristo in audace prospettiva: in quest’opera raggiunge l’apice delle ricerche intorno alla figura scorciata, riprendendo un tema già affrontato nell’oculo della Camera degli Sposi a Mantova, nota per il virtuosismo dei putti visti da sotto in su. Mantegna applica con sapienza le regole prospettiche, ma, per giungere al risultato desiderato, effettua alcune modifiche, ingrandisce, per esempio, la testa affinché non risulti più piccola dei piedi in modo che Cristo mantenga la giusta dignità. Sono fondamentali eccezioni a ciò che la teoria imporrebbe, efficaci per consegnare ai posteri un’immagine di straordinaria forza.

Anche la scelta della particolare tecnica pittorica è funzionale all’accrescimento del pathos: si tratta infatti di una tempera magra in cui i colori, uniti a colla animale, sono stesi su una sottile preparazione e resi volutamente opachi e spenti anche grazie all’assenza di verniciatura finale.

La storia del dipinto è complessa e ancora incerta.

Probabilmente fu realizzato intorno al 1483, quando a Mantova giunse un frammento della pietra dell’unzione di Cristo. Sappiamo che, tra i beni conservati nello studio dell’artista alla sua morte, avvenuta nel 1506, c’era un “Cristo in scurto”, cioè in prospettiva, che potrebbe essere identificato con quello di Brera. Se così fosse, l’opera sarebbe rimasta quindi molti anni nello studio del pittore, inducendo per questo alcuni studiosi a credere che si tratti di un dipinto realizzato da Mantenga per la propria devozione privata e non per un committente. La tela entrò in museo nel 1824 dopo che Giuseppe Bossi, segretario dell’Accademia e della Pinacoteca di Brera, l’ebbe ritrovata a inizio Ottocento presso un antiquario di Roma.

Modello figurativo di grande longevità, il dipinto venne ripreso nella pittura di varie epoche, come si può vedere nel Ritrovamento del corpo di san Marco di Tintoretto, esposto nella sala 9 della Pinacoteca. Citazioni e suggestioni che si ispirano a quest’opera arrivano fino al Novecento, nel cinema di Pasolini e nelle fotografie di Che Guevara morto, a dimostrazione della potenza di questo autentico, immortale capolavoro.

02T - Da Mantegna ai fratelli Bellini

Uscendo dalle sale 6 e 7, si aprono alla tua destra i saloni napoleonici, che ospitano opere del Quattrocento e Cinquecento veneto-lombardo.

In questi spazi si trovava la chiesa di Santa Maria di Brera, in gran parte smantellata all’inizio dell’Ottocento per lasciar spazio al museo. Nel primo salone napoleonico, la sala 8, è il prossimo capolavoro.

03 - La predica di san Marco ad Alessandria d'Egitto di Gentile e Giovanni Bellini

In una affollata piazza di Alessandria d’Egitto san Marco sta pronunciando la sua ultima predica. Secondo un racconto che ne riporta il ruolo di evangelizzatore dell’Egitto, il santo fu martirizzato proprio in questa città.

San Marco è su un podio a forma di ponticello, mentre uno scriba seduto verbalizza le sue parole; un uomo di spalle si avvicina al santo, pronto ad ucciderlo con la scimitarra che tiene ben in vista. Lo ascoltano donne completamente velate, uomini con alti copricapi rossi e uomini con grandi turbanti, bianchi come le loro lunghe sciarpe. Alle spalle del santo sono invece schierati i committenti con indosso dei cappelli neri: sono i membri della Scuola Grande di San Marco per cui Gentile Bellini iniziò l’opera nel 1504. Lui stesso, che si ritrasse in primo piano vestito di rosso con catena d’oro al collo, fu un esponente dell’importante confraternita.

Nel 1507, alla morte di Gentile, subentrò il fratello Giovanni, che portò a compimento il grande telero: con i suoi 26 metri quadrati circa, è il più vasto dipinto su tela esposto in Pinacoteca. Secondo molti storici dell’arte si deve a Gentile l’impostazione della scena, dall’architettura alla disposizione dei personaggi. Il contributo di Giovanni si legge soprattutto nei visi dei confratelli, che formano una carrellata di veritieri ritratti dei notabili veneziani, tra cui si distingue quello di Giovanni Bellini, l’unico rivolto verso lo spettatore.

Gentile Bellini ambienta l’episodio in una città dell’Egitto islamico, dove ogni elemento concorre a creare l’atmosfera di una città mediorientale. La facciata della costruzione in fondo alla piazza, così simile alla Basilica di San Marco, pare in realtà una moschea, come suggeriscono l’uomo presso l’ingresso centrale, che si sta togliendo le scarpe per entrare scalzo, e il minareto esagonale vicino alla palma. Accanto s’innalza ciò che è stato interpretato come il Faro di Alessandria; a fianco, la cosiddetta Colonna di Pompeo, altro monumento alessandrino. A sinistra svetta un obelisco. Vicino ad esso un dromedario, che non è l’unico animale esotico presente sulla scena: una giraffa infatti sta sfilando davanti ai gradini della moschea, mentre un cammello è nell’ombra del secondo palazzo sulla destra. Gli edifici che fanno da quinte prospettiche hanno il tetto piatto e altri elementi che li qualificano come orientali: le finestre piccole, alcune schermate da grate sporgenti, i tappeti stesi ai davanzali, le brocche appese fuori dalle porte per permettere ai passanti di rinfrescarsi. Fasce orizzontali decorano alcune abitazioni, come nella prima a sinistra, dove tuttavia compare un portico con archi a tutto sesto, un elemento architettonico occidentale. Gentile dà quindi un’originale interpretazione di un Oriente in parte conosciuto da vicino. Infatti nel 1479 era stato inviato dalla Repubblica di Venezia a Costantinopoli presso il sultano Maometto II, a suggellare la pace raggiunta con l’Impero Ottomano: una missione diplomatica affidata all’arte, in tempi in cui l’importanza di una nazione si misurava anche con i meriti della propria cultura.

03T - Dai fratelli Bellini a Tintoretto

Stai entrando ora nella sala 9, il secondo salone napoleonico dedicato al Cinquecento veneto. Subito a destra trovi il prossimo capolavoro.

04 - Il Ritrovamento del corpo di san Marco di Tintoretto

In una chiesa buia appare san Marco. Indossa la veste rosa e il mantello azzurro, come nella Predica in sala 8. Alza un braccio per fermare la ricerca del suo cadavere. Il suo corpo è già stato trovato ed è adagiato in scorcio sul tappeto. Ancora non hanno visto nulla i tre uomini che calano un morto dalla prima tomba, mentre un quarto cerca di fare luce con una candela. Dietro al corpo di san Marco un ragazzo è seduto a terra: si sostiene con un bastone e indica gli occhi, forse per chiedere una guarigione. Una donna è spaventata, non solo dall’individuo che le afferra le gambe, ma anche da una specie di fumo che esce dalla bocca dell’uomo: è il demonio che, allontanato dalla presenza del santo, sale verso l’alto e diventa quasi una ragnatela luminescente che pende dalle volte. Personaggi evanescenti compaiono seguendo il muro che, in diagonale, si allontana verso il fondo, dove una botola è aperta: sul coperchio si stampano le ombre create dalle fiaccole accese di coloro che ancora cercano nel sottosuolo.

Vicino al santo disteso è inginocchiato il committente dell’opera: Tommaso Rangone, Guardian Grande della Scuola di san Marco, cioè della confraternita dedicata al patrono di Venezia. Secondo la tradizione, nel IX secolo le reliquie dell’evangelista furono ritrovate ad Alessandria e quindi trasportate nella città lagunare. Quest’opera rappresenta la ricerca e il ritrovamento del corpo del santo da parte di un gruppo di mercanti veneziani.

Il dipinto, terminato entro il 1566, è una delle opere più note di Jacopo Robusti, uno dei protagonisti della pittura veneta del Cinquecento, conosciuto come il Tintoretto per la professione del padre, tintore di stoffe.

Fuori dalla sua bottega, Tintoretto affisse il cartello “Colorito di Tiziano, disegno di Michelangelo”. Questo aneddoto ci dà l’idea della sua grande ambizione: essere sintesi tra Tiziano, massimo rappresentante della pittura veneta, dominata dal colore, e Michelangelo, altissimo interprete della pittura fiorentina, basata sul primato del disegno.

Nell’opera a Brera il corpo muscoloso del santo ha una prestanza che mostra la suggestione del modello michelangiolesco.

Tintoretto applica abilmente la prospettiva sia alle singole figure, ad esempio al corpo del santo rappresentato in scorcio, sia allo scenario complessivo, che vede le linee di fuga convergere sulla mano aperta di san Marco, enfatizzando il suo gesto perentorio. La prospettiva diagonale è accompagnata dalla successione delle volte, illuminate dai bagliori di luce che Tintoretto utilizzò per accrescere la drammaticità della scena. Il pittore si serviva di teatrini in miniatura in cui metteva piccole figure per provare posizioni, atteggiamenti, panneggi dei personaggi, ma anche candele per verificare luci e ombre. Passava poi al disegno e infine alla stesura del colore, ultima fase di un complesso percorso creativo. La velocità con la quale Tintoretto stendeva le pennellate, per cui era spesso criticato, quasi fosse sinonimo di un procedere poco meditato e arrogante, è anche figlia di un’urgenza creativa straordinaria che ha contribuito a rendere la sua figura molto vicina alla sensibilità moderna.

04T - Da Tintoretto a Piero della Francesca

Camminando attraverso i saloni, scorgi la colossale statua in gesso del Napoleone in veste di Marte pacificatore, la cui versione in bronzo hai già incontrato nel cortile d’onore del Palazzo. L’opera, realizzata sul modello in marmo di Antonio Canova, è qui esposta per celebrare l’inaugurazione della Pinacoteca avvenuta il 15 agosto 1809. In quegli anni essa venne trasformata, per volere di Napoleone Bonaparte, da pinacoteca riservata agli studenti dell’accademia, in una grande galleria nazionale aperta a un pubblico sempre più ampio.

Proseguendo lungo il percorso, si entra nella sala 18 dove si trova il laboratorio di restauro; al suo interno i restauratori del museo, spesso sotto gli occhi del pubblico, studiano e si prendono cura dei dipinti della collezione. Il laboratorio è stato progettato dallo studio Sottsass Associati.

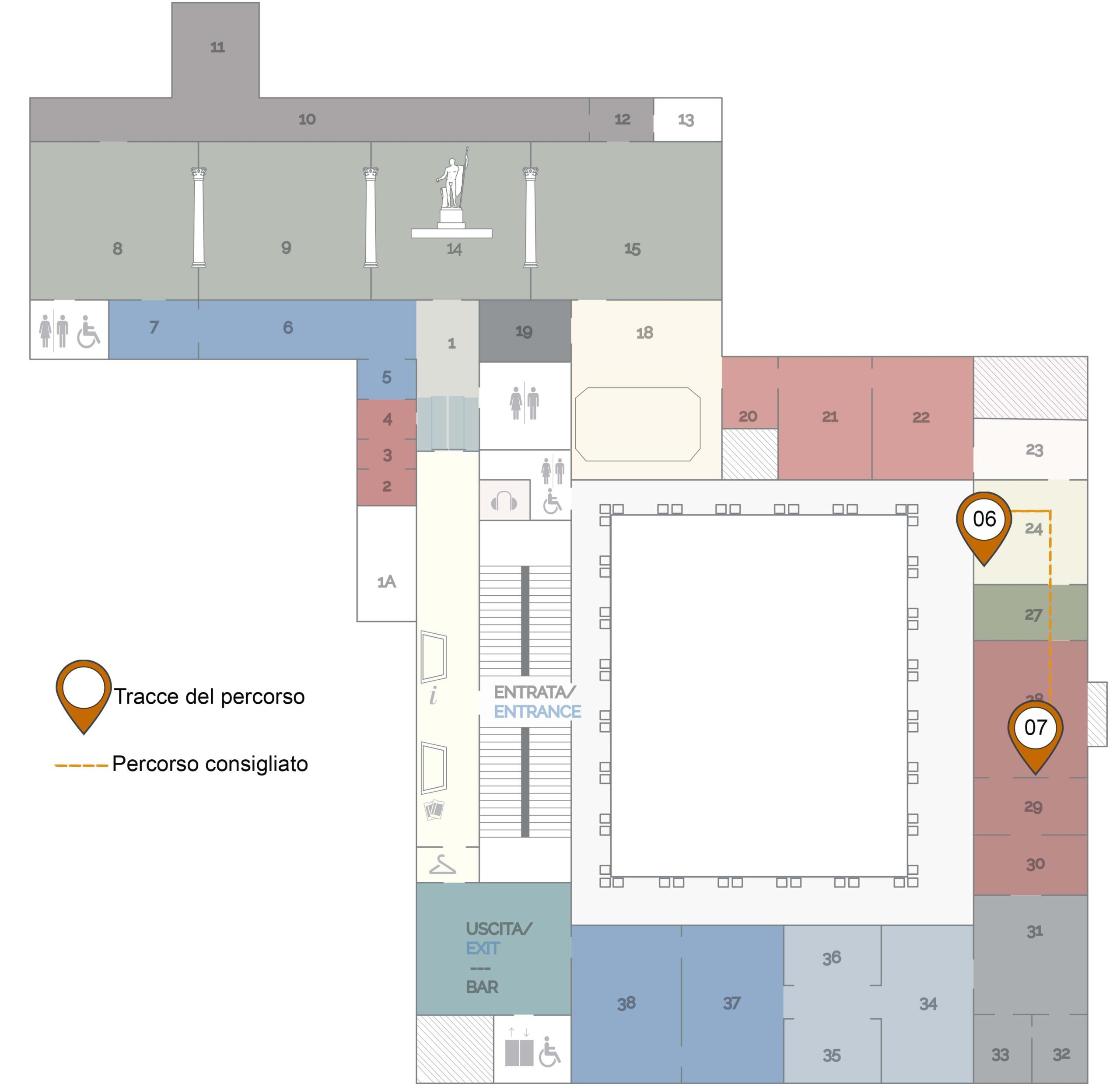

Come in un viaggio dal nord al centro Italia, hai ammirato le opere venete e lombarde nei saloni napoleonici e le opere dell’Emilia e delle Marche nelle sale color rosso. Adesso, superato il deposito a vista, il viaggio ti ha portato fino a Urbino nella sala 24. Tutte le opere di questa sala sono strettamente legate alla corte di questa città, importante centro di sviluppo dell’arte rinascimentale.

Qui si trovano i prossimi due capolavori di questo percorso.

05 - Pala Montefeltro di Piero della Francesca

La Madonna è seduta al centro di un gruppo ordinato di santi e angeli, ha gli occhi bassi e le mani giunte, mentre tiene in grembo Gesù addormentato. In ginocchio c’è il committente Federico da Montefeltro, duca di Urbino. Indossa un’armatura con mantello; la spada è legata alla cintura, le manopole, il bastone e l’elmo sono poggiati a terra. Quest’ultimo reca la traccia del colpo subìto durante un torneo che l’aveva reso guercio, costringendolo a farsi ritrarre di profilo. I personaggi sono in una chiesa classicheggiante, con pareti decorate da lastroni di marmi policromi. La volta a botte che copre il vano absidale è scandita da cassettoni, che danno profondità allo spazio, ed è decorata da una grande conchiglia dalla quale pende un uovo attaccato a una catenella.

L’opera arrivò a Brera nel 1811 dalla Chiesa di San Bernardino, alle porte di Urbino.

La data di realizzazione è ancora incerta. Una delle ipotesi la vorrebbe dipinta intorno al 1472, anno in cui nacque l’erede Guidobaldo, ma morì la moglie Battista Sforza. In quello stesso anno Federico, uomo colto che costruì la sua fortuna come capitano di ventura, conquistò Volterra per conto di Firenze. Alcuni elementi presenti nella tela confermerebbero questa lettura: l’armatura del duca, indossata come a celebrare la recente vittoria; la scelta di inserire Giovanni Battista, primo santo a sinistra, per ricordare la defunta moglie Battista, che è assente nel dipinto; la conchiglia e l’uovo, simboli di nascita, sarebbero stati posti per salutare l’arrivo di Guidobaldo.

Ai significati legati alla vita dei Montefeltro, si sommano quelli devozionali: il sonno di Gesù e la sua collana di corallo rosso sangue rimandano alla Passione; la conchiglia e l’uovo invece ricordano che Gesù rinascerà nel giorno di Resurrezione.

L’uovo, modello di perfezione geometrica, è il centro simbolico del dipinto. Sembra sospeso sopra la testa della Madonna ma, se si guarda con più attenzione, si nota che è molto più arretrato. Le figure si trovano infatti davanti e non all’interno del vano absidale. L’uovo è quindi lontano e di notevoli dimensioni: è un uovo di struzzo.

Secondo una credenza medievale, lo struzzo abbandona l’uovo nel deserto, dove è il sole a fecondarlo e covarlo; la sua presenza nel dipinto alluderebbe quindi alla Vergine divenuta madre grazie all’opera dello Spirito Santo.

La particolare capacità di Piero di costruire spazi tanto solenni quanto convincenti nasce dallo studio della matematica e della prospettiva. La passione per le scienze matematiche, insieme all’interesse per gli effetti della luce sulla materia, costituiscono il tratto distintivo del suo stile.

Nel dipinto la luce arriva da una fonte che vediamo riflessa sulla spalla dell’armatura di Federico, una finestra ad arco e, forse, un piccolo oculo. Rifacendosi all’arte fiamminga, conosciuta alla corte di Urbino, Piero descrive la lucentezza dei diademi degli angeli; rende la trasparenza della veste dell’angelo a sinistra della Vergine e della croce cristallina di san Francesco, che apre il saio a mostrare la ferita nel petto.

Le figure silenziose, dai gesti pacati, che abitano uno spazio immerso in un tempo sospeso, fanno di quest’opera non solo un capolavoro della cultura rinascimentale, ma un eterno mistero di bellezza nel quale addentrarsi lentamente.

06 - Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio

Nella grande piazza davanti al tempio, Maria e Giuseppe si sposano alla presenza del sommo sacerdote che congiunge le loro mani. Accompagnata dalle ancelle, la Vergine riceve l’anello da Giuseppe, come descritto nei Vangeli Apocrifi e nella Legenda aurea, un testo medievale che raccoglie le vite dei santi. In queste fonti si narra che, ispirato da Dio, il sommo sacerdote di Gerusalemme chiese ai diversi pretendenti di Maria di presentarsi al tempio con un ramoscello secco. Fra di essi venne scelto Giuseppe, perché solo il suo ramoscello, una volta posato sull’altare del tempio, miracolosamente fiorì. Dietro di lui, infatti ci sono altri cinque pretendenti che tengono i loro rami privi di fiori: in primo piano uno di loro spezza la verga con il ginocchio, mentre un altro più discreto, poco dietro, la piega con apparente noncuranza.

Al centro della piazza, segnata dalla successione prospettica dei lastroni della pavimentazione, c’è un tempio a sedici lati con una doppia porta aperta. Lo sguardo può così oltrepassare l’armoniosa architettura, seguendo le linee di fuga della prospettiva che qui convergono.

Sopra l’arco centrale del tempio compare la firma: RAPHAEL URBINAS e la data in numeri romani, 1504.

Raffaello nacque a Urbino nel 1483. Intorno ai vent’anni gli fu commissionata quest’opera per la Cappella di San Giuseppe in San Francesco a Città di Castello. Probabilmente i committenti gli avevano chiesto di prendere a modello lo Sposalizio della Vergine dipinto, in quegli stessi anni, da Perugino per la cappella del Duomo di Perugia che custodiva la presunta reliquia dell’anello nuziale della Vergine.

Il confronto con l’opera di Perugino, oggi al Musée des Beaux-Arts di Caen, mostra come il giovane Raffaello fosse già in grado di modificare il corso dell’arte rinascimentale. Il tempio a pianta centrale, che in Perugino è sfondo incombente sui personaggi in primo piano, diventa in Raffaello il perno dal quale si origina uno spazio che si dilata, tendendo all’infinito. Raffaello raddoppia i lati del tempio di Perugino e fa girare tutt’intorno un portico sorretto da colonne ioniche. La curvatura della cupola è richiamata dalla disposizione delle figure in primo piano che non sono schierate, come in Perugino, lungo un’ipotetica linea orizzontale, ma ordinate secondo semicerchi, che si notano guardando i piedi dei personaggi più vicini, allineati lungo una curva regolare.

Raffaello mostra di essere un autentico maestro di ritmo e geometria e dipinge una composizione calibratissima, studiata in ogni dettaglio, ma comunicata con estrema grazia e naturalezza. Allo stesso modo, il maestro sceglie i colori secondo un gioco di rimandi e di contrasti, il cui perfetto bilanciamento accresce la fama di capolavoro che accompagna giustamente quest’opera.

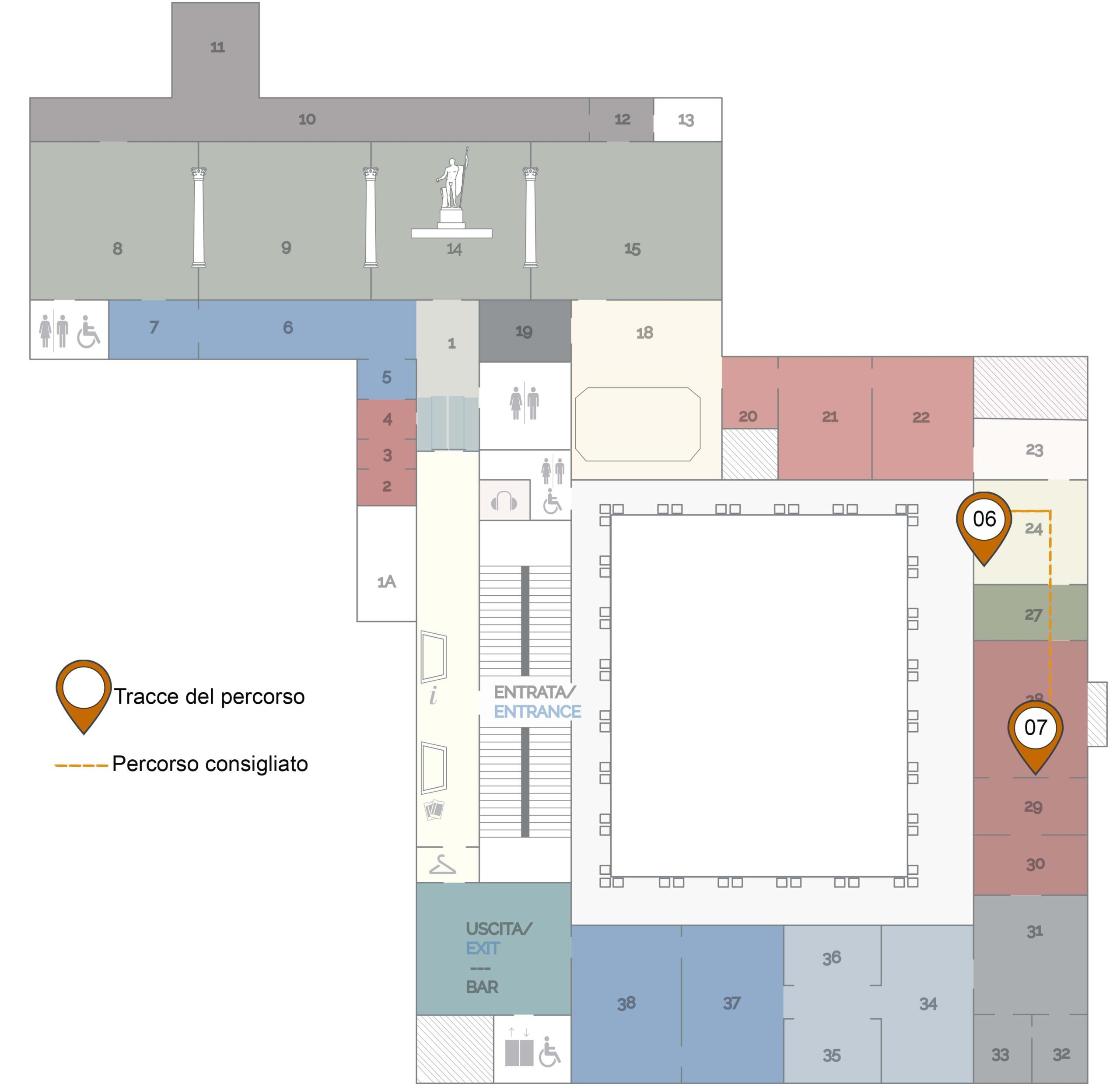

06T - Da Raffaello a Caravaggio

La sala 24 era un tempo suddivisa in tre piccoli ambienti, per questo subito dopo ci sono le sale 27 e 28. In quest’ultima sala sono esposte opere realizzate tra il Cinquecento e il Seicento in area bolognese e centro italiana. Tra le due aperture ad arco si trova il prossimo capolavoro.

07 - Cena in Emmaus di Caravaggio

In un ambiente dominato dall’oscurità, una luce proviene da sinistra a illuminare la scena. Cristo sta benedicendo il pane appena spezzato. Ha lo sguardo rivolto verso il basso e il volto leggermente inclinato. L’uomo di profilo protende il collo e aggrotta la fronte, scattando in avanti per vedere meglio ciò che accade, come se non credesse ai suoi occhi, mentre l’altro, di spalle, racconta il suo stupore con le mani sollevate e aperte. L’oste, che guarda perplesso, e la serva restano invece estranei all’avvenimento perché non riconoscono il gesto di Gesù. Sulla tavola pochi elementi: due pani, un piatto di ceramica con erbe, un piatto di peltro e una caraffa. Poco dietro, un bicchiere con del vino rosso.

Il momento rappresentato conclude l’episodio descritto nel Vangelo di Luca, in cui due discepoli percorrono parte del cammino che va da Gerusalemme verso Emmaus con un viandante, al quale confidano la loro tristezza per la morte di Gesù. Scesa la sera, i discepoli invitano l’uomo a fermarsi in una locanda a mangiare con loro. Solo quando lo vedono benedire e spezzare il pane, ripetendo i gesti dell’Ultima cena, comprendono che è Cristo risorto. Un istante dopo egli scompare dalla loro vista.

Caravaggio mette in scena l’attimo dell’inaspettata rivelazione. Cristo è raffigurato con il viso immerso per metà nell’ombra, nella quale subito dopo si dileguerà.

Caravaggio dipinse la tela in un momento cruciale della sua vita. Nel maggio del 1606 uccise un uomo a Roma. In attesa di conoscere la sua sorte, si nascose fuori città, tra Paliano, Zagarolo e Palestrina, forse protetto dalla potente famiglia Colonna. Ma non smise di dipingere. Realizzò da latitante questa tela. È la seconda versione di un tema che aveva già affrontato, qualche anno prima, in un altro dipinto oggi conservato alla National Gallery di Londra.

Condannato alla pena capitale, Caravaggio fu poi costretto a lasciare lo Stato Pontificio, dando così inizio all’ultima travagliata fase della sua vita.

La bravura con la quale Caravaggio dosa luci e ombre conferisce alla versione di Brera, tutta giocata su toni terrosi, un’intimità e un lirismo sconosciuti alla più sgargiante versione di Londra. L’opera rappresenta infatti una svolta nello stile di Caravaggio, caratterizzata da una maggiore attenzione alla carica espressiva e drammatica della scena, tutta incentrata sui personaggi e i pochissimi oggetti circondati dal buio. La luce racconta che una rivelazione accade. L’ombra si posa su corpi e cose, rappresentate nella loro verità; sottolinea gesti ed espressioni; attraversa il viso di un Cristo velato di malinconia; entra nel solco del pane spezzato irregolarmente, secondo quella naturalezza che Caravaggio si portò dietro dalla formazione in terra di Lombardia.

Il dipinto, entrato in Pinacoteca nel 1939, grazie al contributo dell’Associazione degli Amici di Brera, è una delle sole due opere di Caravaggio presenti sul territorio milanese; l’altra è la famosa Canestra di frutta conservata alla Pinacoteca Ambrosiana.

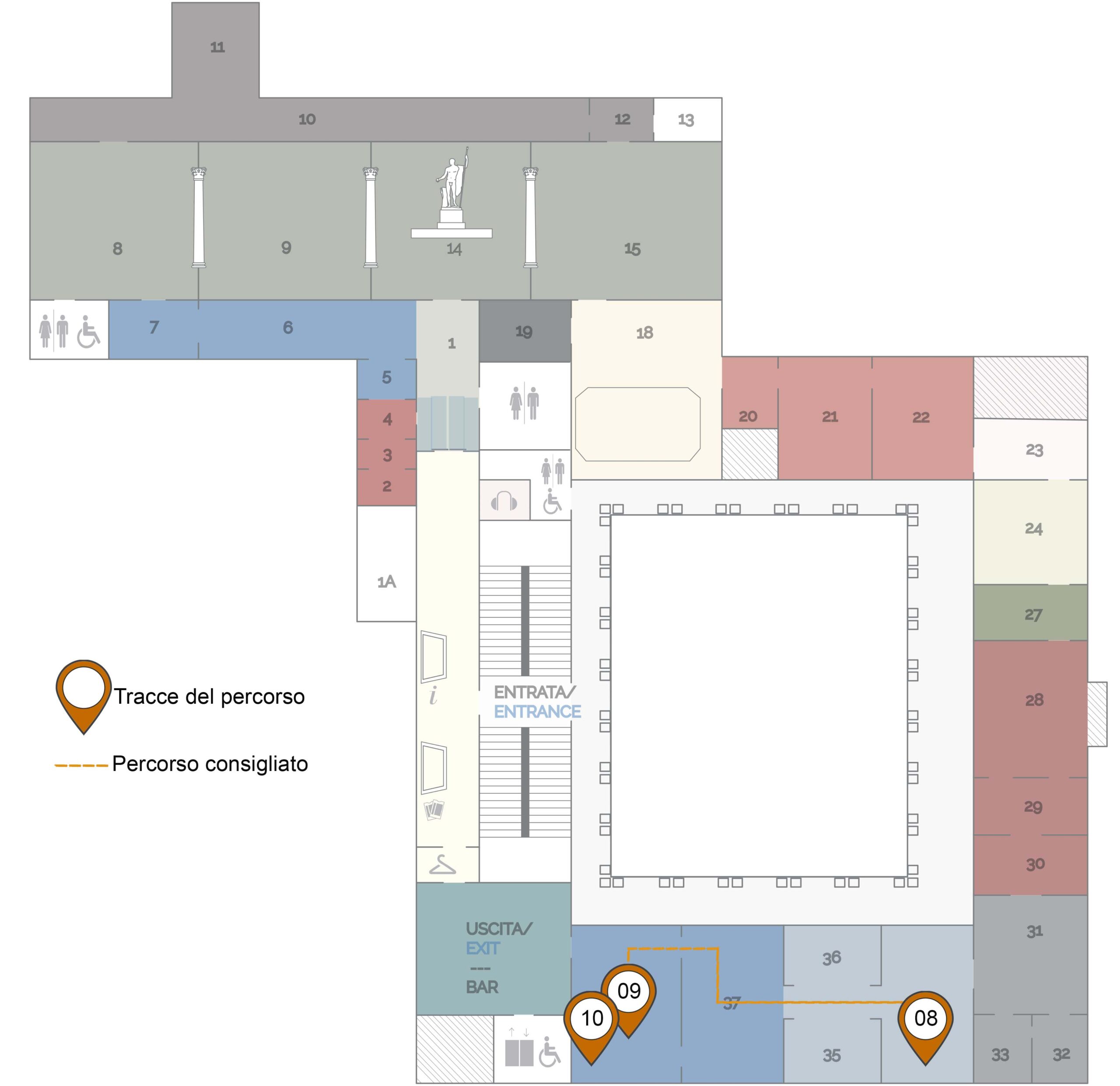

07T - Da Caravaggio a Tiepolo

Le sale successive, fino alla 33, presentano esempi di pittura seicentesca, mentre la sala 34, dedicata al Settecento, ospita, tra gli altri, i primi dipinti entrati a far parte della collezione di Brera. Vi si trova anche una grande tela di Tiepolo, il nostro prossimo capolavoro.

08 - Madonna del Carmelo di Giambattista Tiepolo

Questa tela, opera giovanile di Giovan Battista Tiepolo, fu commissionata nel 1721 per la cappella in Sant’Apollinare a Venezia dai membri della Confraternita del Suffragio, visibili in processione sullo sfondo mentre, incappucciati, incedono verso la Madonna portando candele accese. La chiesa era officiata dai Carmelitani e questo spiega la scelta dei personaggi e delle immagini rappresentate.

Il dipinto ha una storia singolare: dopo la requisizione dal luogo d’origine in età napoleonica, fu tagliato in due parti e venduto. Fino a metà del Novecento la scena a sinistra con le anime del Purgatorio rimase divisa dal gruppo sacro sulla destra: solo allora, infatti, furono ricuciti insieme i due pezzi, che erano stati donati a Brera, separati, nel 1925.

La vicenda sottolinea un dato significativo: l’opera è composta da due parti che si contrappongono.

A destra Maria e Gesù, fulcri luminosi della composizione, sono accesi da colori brillanti e donano luce a chi li contempla da vicino.

La Madonna offre lo scapolare a san Simone Stock, nominato nel 1245 generale dell’Ordine Carmelitano, inginocchiato davanti a lei. Lo scapolare è una striscia di stoffa, pendente sul petto e sulla schiena, con un’apertura per la testa e il cappuccio, ed è proprio dell’abito di alcuni ordini religiosi. La consegna dello scapolare a san Simone, durante una leggendaria apparizione della Madonna, era stata accompagnata dalla promessa di salvezza per chi l’avesse indossato fino in punto di morte.

Partecipa alla scena Alberto da Vercelli, che per primo aveva fissato la Regola dell’Ordine. In ginocchio santa Teresa d’Avila, che per il trasporto si getta quasi a carponi sui gradini, dai quali s’innalzano, come al vertice di un triangolo, la Madonna e il Bambino. La santa compare a buon diritto in un dipinto che ospita le figure carmelitane più eminenti, poiché nel XVI secolo fu riformatrice dell’Ordine e fondatrice dei Carmelitani Scalzi. A destra, in secondo piano, il profeta Elia prega tra nuvole con cherubini. Non stupisce la sua presenza perché sul Monte Carmelo, in Terrasanta, alcuni suoi seguaci avevano dato inizio a comunità di eremiti considerate all’origine della spiritualità carmelitana.

Gesù tiene in mano un oggetto di devozione popolare: il piccolo scapolare, composto da due rettangolini di stoffa da indossare a contatto con la pelle. Gli scapolari dunque indicano un rapporto di vicinanza con la Madonna del Carmelo, alla quale si chiede protezione nei pericoli e difesa dalle sofferenze dell’Aldilà; nell’intercessione per le anime dei defunti era impegnata, in particolar modo, la committente Confraternita del Suffragio.

Nella parte sinistra del dipinto, in netto contrasto con la luminosa apparizione sulla destra, sono rappresentate con toni cupi le anime del Purgatorio, caratterizzate da un drammatico chiaroscuro. Un uomo, che vorrebbe lasciare la profondità nella quale è ancora affossata metà del suo corpo, si aggrappa all’angelo in volo. Un’incandescenza arrossa il fumo che sale dalla terra, di fianco al ragazzo con il volto verso di noi. Sembra uscire da una buca il giovane dalla schiena muscolosa che allunga le braccia, a mani giunte, verso i protagonisti della storia sacra. In secondo piano altre persone affogano nell’ombra.

La capacità di teatralizzare la scena, accentuata da voluti contrasti e dal dinamismo di numerose diagonali, fa di quest’opera un capolavoro di Tiepolo che, non ancora trentenne, si avvia a diventare uno dei più geniali protagonisti della pittura europea del Settecento.

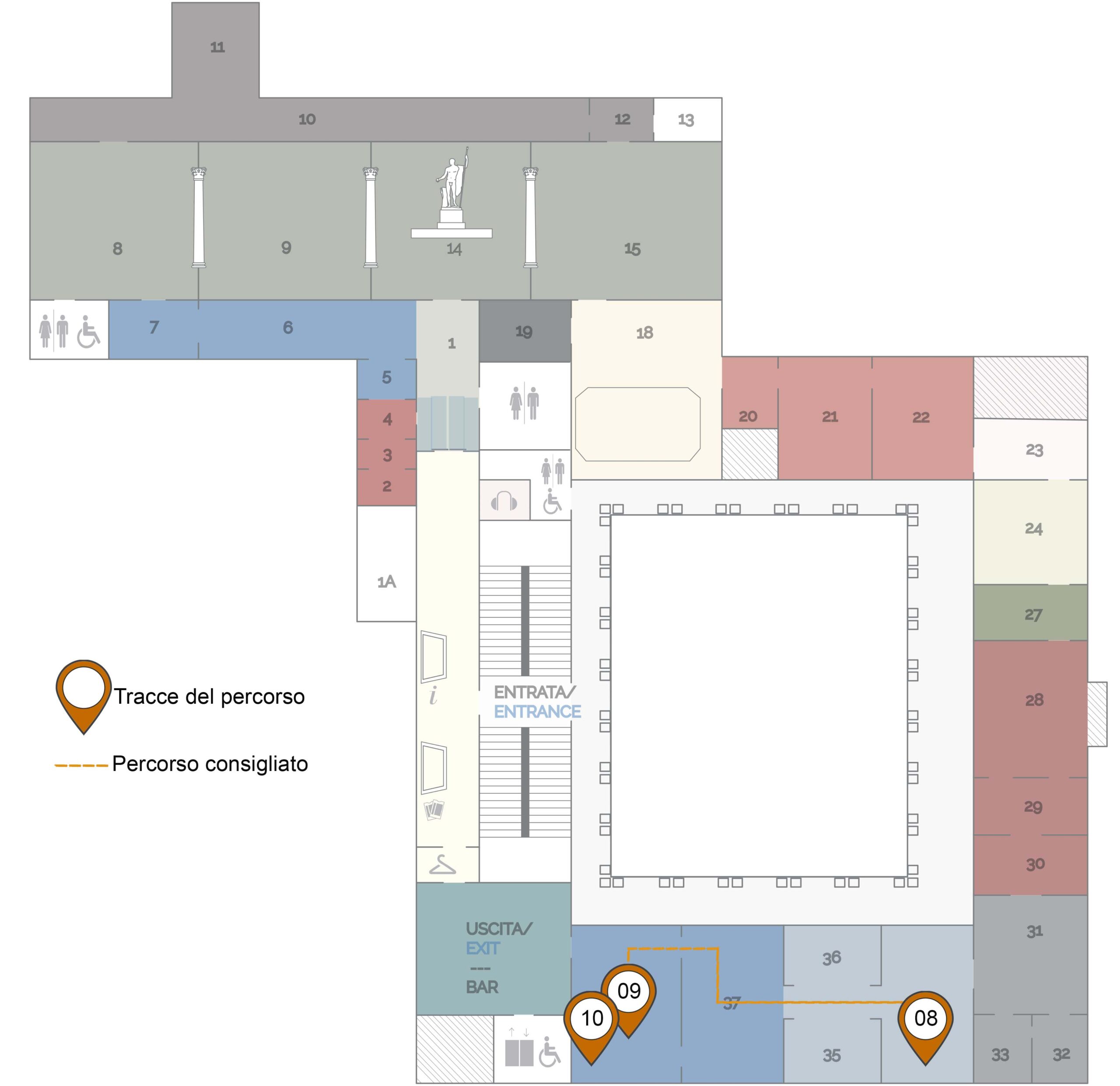

08T - Da Tiepolo a Hayez

Stai attraversando ora il corridoio tra le sale 35 e 36 che offrono uno sguardo sulla pittura del Settecento veneto e lombardo, tra Canaletto, Guardi, Fra Galgario e Pitocchetto. La sala 37 è invece dedicata alla pittura dell’Ottocento, come la sala 38, in cui si trovano gli ultimi due capolavori di questo percorso.

9 - Il bacio di Francesco Hayez

Due giovani, stretti in un abbraccio, si baciano con passione. Lei appoggia la mano sulla spalla di lui che le sorregge la testa, per tirarla a sé. I loro visi sono quasi del tutto nascosti, mentre le labbra si toccano. Sembra essere un bacio di addio, visto che il ragazzo, pronto ad andar via, ha già un piede sullo scalino.

Una minaccia pare incombere su di loro: inquieta l’ombra di una persona sul muro oltre l’apertura a sinistra. Si trovano forse nell’androne di un castello; in alto a destra si intravvede la parte inferiore di una monofora buia.

La teatralità della posa dei protagonisti è resa con studiata naturalezza. Attrae la veste in raso di seta azzurra della ragazza, la cui lucentezza ricorda la migliore tradizione pittorica veneta, di cui Hayez, nato a Venezia, si riteneva ultimo rappresentante, e colpisce il caratteristico cappello del ragazzo, un copricapo indossato dai patrioti italiani che riconduce al significato risorgimentale del dipinto.

La straordinarietà dell’opera è data dall’originale interpretazione che Hayez dà di un fatto quotidiano come un bacio tra innamorati. L’ambientazione è medievale, come indicano gli abiti e il titolo originario (Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del XIV secolo), ma l’ardore del gesto è del tutto moderno. Non siamo di fronte al semplice trionfo di una passione giovanile; il dipinto è infatti immagine simbolo di coloro che devono combattere per la nascente nazione, fragile come questo amore appena sbocciato, assediato da ombre fuori campo. L’artista crea un autentico manifesto delle lotte risorgimentali per l’indipendenza, conquistata anche a prezzo del sacrificio degli affetti più cari, per il bene della patria.

Commissionato dal conte Alfonso Maria Visconti, che in seguito lo donò alla Pinacoteca, Il bacio fu presentato nel 1859 all’Esposizione dell’Accademia di Belle Arti di Brera, tre mesi dopo l’ingresso trionfale a Milano di Vittorio Emanuele II e Napoleone III. Era appena terminata vittoriosamente la Seconda Guerra d’Indipendenza e Milano e la Lombardia erano state liberate dal dominio austriaco.

Francesco Hayez aveva allora quasi settant’anni ed era tra i più celebrati maestri del tempo, massimo esponente del Romanticismo storico in pittura.

Grazie al successo che da subito accompagnò il dipinto, si moltiplicarono le stampe che lo riproducevano, come mostra l’opera di Gerolamo Induno Triste presentimento, esposto in questa sala accanto al Bacio. Siamo nel 1862. In una stanza dimessa una ragazza guarda una miniatura del fidanzato. Egli è partito come volontario e lei sembra sentire che non tornerà più. Accanto ad altri simboli risorgimentali, nella stanza è appesa una riproduzione dell’ormai famoso Bacio.

Nel Novecento il dipinto di Hayez ha mantenuto inalterata la sua popolarità, anche se spogliato dei suoi significati storici: è stato citato nel film Senso di Luchino Visconti; ha ispirato l’immagine degli innamorati “al bacio” presente sulle scatole di una nota marca di cioccolatini; ed è stato protagonista di reinterpretazioni di street artists e parodie di vignettisti.

Da celebrata icona risorgimentale a straordinaria icona pop: una tangibile prova dell’inesauribile vitalità di questo capolavoro.

10 - Un dopo pranzo (Il pergolato) di Silvestro Lega

È un sereno dopo pranzo estivo. La luce indora i campi e sfuma i pioppi all’orizzonte, immersi in un cielo bianco d’afa. Un pergolato ripara dalla calura alcune donne e una bambina. Una donna, con materna confidenza, mette una mano sulla spalla della bambina che racconta qualcosa con gesti vivaci. Un’altra, di fronte, la ascolta tranquilla, mentre si regge la testa con la mano. La donna con il ventaglio aperto si volta al sopraggiungere del caffè, portato su un vassoio da una donna con il grembiule. Sulla panchina in fondo sono pronte le tazzine. Sul muretto a destra sta una fila ordinata di vasi di terracotta con fiori bianchi e rossi; qualche fiore indisciplinato è scappato dal vaso più grande e ora, esuberante, si moltiplica alla sua base. Tra le formelle chiare della pavimentazione spuntano radi ciuffi di verde tenace.

Il dipinto di Silvestro Lega, noto come Il pergolato o Un dopo pranzo, fu donato nel 1931 alla Pinacoteca dall’Associazione Amici di Brera. È firmato e datato in basso a sinistra. Fu realizzato nel 1868 a Piagentina, sulle colline fuori Firenze, dove il pittore romagnolo si era ritirato dopo alcuni anni trascorsi nel capoluogo toscano. Il periodo di Piagentina fu il più sereno della vita del pittore, ospite presso le sorelle Batelli. Con una di esse, Virginia, intrecciò una relazione amorosa, bruscamente interrotta dalla morte di lei per tisi. Agli anni Sessanta dell’Ottocento corrispondono le opere più fresche di Lega: ariose scene en plein air in una campagna distesa e serena e interni semplici che raccontano la poetica quotidianità di affetti famigliari.

La tavolozza chiara, la purezza della linea, la nitidezza della composizione mostrano la personale rielaborazione della pittura toscana del Quattrocento.

L’opera coincide con gli anni più fecondi della pittura macchiaiola in Italia, che vide Lega tra i suoi protagonisti. Il movimento macchiaiolo, nato prima dell’esperienza impressionista francese, riunì artisti che aspiravano a rendere la verità della percezione visiva tramite una pittura a macchie, con contrasti tra zone in luce e in ombra presentate senza passaggi graduali.

È proprio l’avvicendarsi tra luce e ombra che dà una personalità unica a questo capolavoro di Lega. Caldi raggi vincono la barriera del pergolato dipingendo al suolo strisce chiare, pennellano una macchia bianca sulla spalla della donna sulla panchina, illuminano piccole parti del viso e del vestito della bambina. La luce ingiallisce alcune foglie del rampicante, ma non riesce a raggiungere quelle più nascoste, che restano vestite di verde pieno grazie all’ombra nella quale si riposano. La penombra che avvolge le figure crea un’atmosfera di calma confidenza familiare. Un attimo fuggente di luce e colore, ma anche di sguardi e gesti, che l’arte di Lega fissa per sempre in questo capolavoro dell’Ottocento italiano.

Grazie per aver visitato la Pinacoteca!

10 Capolavori per te è un’audioguida consultabile gratuitamente sul sito web e sulla app del museo, che ti accompagna lungo il percorso della Pinacoteca e ti invita a fermarti per qualche minuto sui maggiori capolavori della collezione.

Sostienici

Il vostro sostegno è vitale per consentire al Museo di adempiere alla sua missione: tutelare e condividere la sua collezione con il mondo.

Ogni visitatore della Pinacoteca di Brera merita un’esperienza straordinaria, che possiamo realizzare anche grazie al sostegno di tutti voi. La vostra generosità ci permette di proteggere la nostra collezione, offrire programmi di formazione innovativi e molto altro ancora.