The Brera Horror Picture Show

“Il fatto è che l’horror e il gotico sono i generi perfetti per rappresentare allegorie della realtà, che appartenga a epoche passate o sia quella che stiamo vivendo”.

[GUILLERMO DEL TORO]

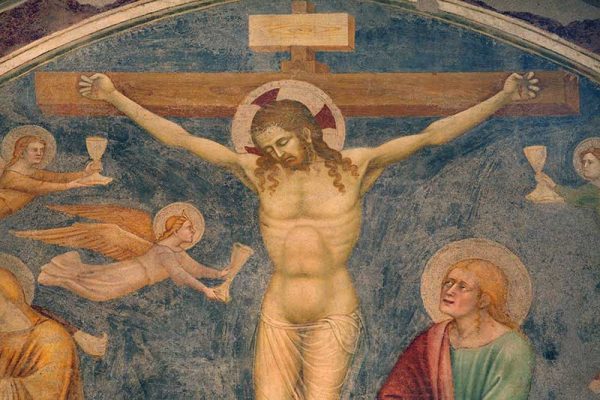

La Pinacoteca di Brera, pur essendo una raccolta di dipinti a tema sacro, o forse proprio per quello, è a buon diritto una vera e propria galleria degli orrori e delle torture: dalle numerose Crocifissioni ai vari ed efferati martiri, il sangue sgorga a fiotti più che in un film di Dario Argento!

Ma non solo sgorga come una fontana, viene addirittura pazientemente e un po’ feticisticamente raccolto in calici da messa dorati e preziosi onde conservarlo e venerarlo come reliquia! Si tratta ovviamente del sangue del Salvatore, versato per noi in remissione dei peccati, un’iconografia poi abolita dal Concilio di Trento a metà Cinquecento proprio per la sua natura macabra.

Numerose sorgevano le confraternite dedite al culto del sangue di Cristo ma per noi oggi è strano notare addirittura tre angioletti, ognuno con il suo bravo calice in mano, sopraggiungere nella Crocifissione della seconda metà del Trecento affrescata nell’Oratorio di Mocchirolo all’ingresso della Pinacoteca [–> VAI ALLA SCHEDA OPERA].

Per non parlare poi della Crocifissione di Giovan Battista Benvenuti detto l’Ortolano del 1520 circa, in sala 21, dove i tre calici (evidentemente una chiara allusione alla Trinità) sono portati da due soli angeli che stanno raccogliendo il sangue che zampilla copioso dai chiodi delle mani di Cristo e dal costato, ferito dalla lancia del centurione Longino per meglio accertarsi della morte del condannato. E la morte è infatti già avvenuta poiché Gesù è raffigurato con gli occhi chiusi. E per completare il tutto, alla base della croce come in tutti i dipinti che la rappresentano c’è un teschio. Il Monte Calvario, dove avviene la Passione, era detto in ebraico Golgota ossia luogo del cranio, ma non solo: il teschio allude anche simbolicamente ad Adamo, che ha commesso il Peccato originale. Gesù è un nuovo Adamo che redime ogni umana colpa e, secondo la leggenda della Vera Croce, dalla terra in cui è stato sepolto il primo uomo è nata la pianta usata per il legno della croce.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

IL CIMITERO

Nel nostro repertorio horror non può di certo mancare un luogo cult come il cimitero: eccolo comparire e fare anzi la parte del protagonista nel Ritrovamento del corpo di san Marco di Jacopo Robusti detto il Tintoretto in sala 9, dipinto tra il 1562 e il 1564. Pur se camuffato in salsa classicheggiante rinascimentale, prevede sia una cripta, forse una fossa comune, sia delle arche pensili più signorili. Nella scena, teatrale e ovviamente notturna, ferve la ricerca del cadavere dell’evangelista Marco in quel di Alessandria d’Egitto, luogo della sua predicazione e morte. I mercanti, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, pur di trafugarne le reliquie a Venezia (siamo nel IX secolo) non esitano a disturbare il sonno dei morti.

Un cadavere viene violentemente calato da una tomba usando il sudario come leva mentre altri due addetti alle macabre ricerche scoperchiano un avello sotterraneo e cercano freneticamente, aiutandosi con una torcia. Ma non c’è da preoccuparsi: San Marco compare miracolosamente post mortem (o è il suo fantasma?) e fa apparire magicamente il suo corpo morto che guarisce immediatamente un cieco, o forse un lebbroso, e addirittura un indemoniato posseduto da spiriti maligni. L’uomo, visto di spalle e di nero vestito, si contorce così furiosamente da dover essere trattenuto e si aggrappa a una donna spaventata (e chi non lo sarebbe?) mentre dalla sua bocca esalano numerosi spiriti maligni diabolici ma incorporei che volteggiano anche sul soffitto, la cui volta a botte è illuminata da una luce spettrale, pronti a infestare altrui corpi e anime. [–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Il sepolcreto, o meglio una singola tomba, ricompare poi nella Resurrezione di Lazzaro di Ludovico Mazzolino in sala 21. Nella piccola tavola, appartenente alla tarda maturità del pittore (è del 1527), tra colori sgargianti, tutti sui toni dell’aranciato, il corpo di Lazzaro viene estratto dal suo avello mentre Gesù, con un semplice gesto della mano distesa, lo richiama in vita dall’oltretomba. Il gruppetto di sinistra però, dai lineamenti più popolareschi e meno idealizzati, reagisce al miracolo con atteggiamenti di vivace stupore, anzi quasi con disgusto, con uno degli astanti che platealmente si tappa il naso, cosa rara e inconsueta per questo tema religioso, ma in linea con la pittura anticlassica ed eterodossa del Mazzolino. E poi, miracolo o non miracolo, vorrei proprio vedere voi ad assistere allo scoperchiamento di una tomba!

I MARTIRI

Ma apriamo il capitolo martiri o morti efferate, in alcuni casi si tratta di cold case poiché le morti dei santi ci vengono tramandate in forma leggendaria attraverso narrazioni a cui nei secoli si sono aggiunti particolari di chi non c’era o di chi era talmente devoto da ricamarci un pochino sopra.

Sapevate per esempio che uno dei santi più famosi, San Sebastiano, non è affatto morto a causa delle frecce, pur numerose, che l’hanno trafitto? Infatti, le frecce non avevano colpito punti vitali e Sebastiano era stato curato da una matrona romana, Irene, subito convertita, per poi finire ammazzato a bastonate. Il suo cadavere viene infine gettato nella Cloaca Massima a Roma. Nella sua tavola (sala 21), del 1526, Giovanni di Niccolò Luteri, soprannominato Dosso Dossi, ce lo rappresenta sensuale, il corpo elegantemente flessuoso e manieristicamente inarcato, completamente nudo se non per un panneggio di un verde lussureggiante che copre guarda caso le zone tattiche, legato a un albero di agrumi, con una sola freccia piantata subito sotto lo sterno, in un’atmosfera sospesa tra Eros (ma ovviamente di Amor Divino si tratta) e Thanatos. Il soggetto è stato ampiamente sfruttato dagli artisti per esibire le proprie competenze anatomiche.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Il fatto di essere duri a morire e di subire diverse torture sembra essere un topos ricorrente nel martirio di vari santi, se non addirittura della maggior parte. Anche San Vitale, sposato con Santa Valeria e nato a Milano, subisce varie pene per essere condotto contro la propria volontà al rifiuto del cristianesimo (in gergo si dice apostasia) fino a quella di grande impatto rappresentata nel capolavoro di Federico Barocci (1580-83), in sala 27. L’uomo è un ufficiale che ha accompagnato il giudice Paolino a Ravenna, dove trova il martirio proprio per suo ordine diretto. Nella pala, a destra, Paolino (non a caso rappresentato con il turbante da infedele), innalzato su un trono, leva il braccio in segno di condanna: Vitale viene letteralmente seppellito ancora vivo in una profonda fossa, destinata a essere ricoperta di sassi e terra.

Insomma un classico tema horror, sia al cinema e nei fumetti, sia in letteratura, molto caro, per esempio, a Edgar Allan Poe. Le piccozze e la pala sono ancora visibili mentre un uomo sulla sinistra continua alacremente a scavare, con un cappello per proteggersi dal sole che squarcia le nubi, complice un angioletto che scende in picchiata a recare la corona e la palma del martirio. Un carnefice, visto di spalle e particolarmente visibile a causa della sua casacca di uno squillante giallo limone, sta energicamente per gettare un grosso masso sul corpo del santo mentre sopraggiunge un secondo aguzzino che ha proprio una gran voglia di partecipare. Eppure, nell’angolo a sinistra, una donna, in abiti contemporanei a Barocci, è tutta intenta ad occuparsi dei suoi due figli, addirittura ne sta allattando uno. Alla scena è presente anche un cane. Nei secoli passati, infatti, le esecuzioni erano uno spettacolo popolare, e una piccola folla è presente anche qui, ritratta negli atteggiamenti più vari, dalla curiosità alla devozione. Panem et circenses.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

IL SEICENTO

Ma è senz’altro il Seicento il secolo più cruento, quello che più indulge su sanguinosi martiri, sconfinando spesso e volentieri nel macabro se non addirittura nel grand guignol (o splatter, come nel gergo corrente). Con la Controriforma, poi, la vita e la morte sono un tutt’uno, o meglio la morte fa parte del quotidiano, anche a causa della celeberrima peste manzoniana del 1630, mirabilmente descritta nei Promessi sposi. Alla morte e alla mortalità infantile si era abituati; i nobili giravano armati e numerose erano le risse che degeneravano spesso in tribunale o peggio, anche tra pittori. Pensate a quelle famigerate di Caravaggio! Il culto di san Giuseppe, correlato a quello della Buona Morte, si diffonde a macchia d’olio: ci si prepara spiritualmente all’evento e, se le finanze lo permettono, il proprio funerale viene allestito in pompa magna, anche con vere e proprie scenografie effimere e teatrali, nelle quali trionfano scheletri, alcuni addirittura alati. Anche le tombe romane di Gian Lorenzo Bernini risentono di queste esperienze.

La Chiesa riformata stessa, in linea con la volontà di un grande protagonista dell’epoca, San Carlo Borromeo, sottolinea l’importanza del vedere davanti a sé le piaghe e le sofferenze di Cristo per poter soffrire sulla propria pelle e immedesimarsi con la Passione e con le varie pene dei santi. Addirittura il martirio è propagandato in qualità di exemplum da nuovi e vecchi ordini clericali che partono, lancia in resta, a predicare e conquistare nuovi ed infiniti mondi, data l’epoca delle scoperte geografiche e delle grandi compagnie di navigazione.

Ecco che allora un dipinto come Il martirio dei francescani a Nagasaki, avvenuto il 5 febbraio del 1597, viene commissionato al pittore seicentesco Tanzio da Varallo per il convento dell’ordine. Tanzio, in un linguaggio naturalista, non a caso debitore a Caravaggio, raffigura in quest’olio, conservato in sala 30, tre file indiane di francescani crocifissi, ognuno con il suo saio, mentre sul boccascena un francescano li mostra ad altri religiosi in orazione. I due uomini senza saio, nudi fino alla cintola, sono una probabile allusione ai giapponesi appena convertiti, studenti crocifissi insieme ai religiosi. Un carnefice in primo piano è tutto intento a stringere la corda per legare un futuro santo alla croce. Quel che colpisce approfondendo la storia è che i giapponesi non erano soliti condannare alla pena della morte in croce: questo strumento di morte era loro sconosciuto. Molto probabilmente furono gli stessi francescani, con incisioni devozionali o dipinti su Gesù al seguito, a indicare ai nipponici il modus operandi, nel segno di quell’imitazione di Cristo che aveva coinvolto anche il loro fondatore, San Francesco d’Assisi. A riprova di tutto questo, sappiamo che i carnefici orientali finivano i crocifissi con la lancia, come qui raffigurato, non essendo in possesso della tecnica giusta di crocifissione che prevedeva la morte per asfissia.[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Nel Seicento non a caso anche il santo più giocondo, l’autore del Cantico delle creature, si trasforma in penitente e sempre più spesso è raffigurato in meditazione sul teschio, simbolo della fragilità delle umane passioni e del tempo che fugge. Un’altra rappresentazione frequente è quella del poverello di Assisi che apre la veste sul petto e mostra le stigmate, spesso fresche e sanguinanti o purulente.

Un caso emblematico, esposto in sala 30, è il Martirio delle sante Rufina e Seconda, ovvero il celebre e bizzarro “Quadro delle tre mani”, così ribattezzato già dai suoi contemporanei perchè Giovan Battista Crespi detto il Cerano, Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone e infine Giulio Cesare Procaccini lo dipinsero a tre voci, tra il 1620 e il 1625. La parte riservata al Cerano, non a caso dato lo stile del pittore, dedito alle raffigurazioni di malati di peste e di volti dolenti, sciupati, lividi e macilenti, è quella più truculenta. Santa Seconda è stata appena decapitata (Rufina sarà invece bastonata a morte) ma il sangue che sgorga dalla sua testa, o forse diremmo meglio, il suo odore caratteristico e pregnante, attira un cane già con la lingua penzoloni, trattenuto a stento da un angioletto sceso apposta dalle regioni celesti in queste lande terrestri fangose e sanguinolente.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Anche Giulio Cesare Procaccini nella tela con Santa Cecilia, sala 30, affronta da par suo il tema del martirio, o meglio dell’estasi mistica che ne deriva. La donna sta per congiungere le mani in preghiera mentre esala l’ultimo respiro e volge gli occhi al cielo mentre due bellissimi angioletti la consolano. Uno reca una corona di rose, l’altro ne cinge il braccio destro. Dal collo della santa una ferita sgorga languidamente il sangue lungo tutta la scollatura che esalta il bianco, nobile pallore e la morbidezza delle carni di Cecilia, giù fino a profanarne e imbrattarne la verginale camicetta candida. Si tratta in realtà di una sottile allusione al martirio della santa, decapitata dopo che era stata bruciata ed era sopravvissuta. Sappiamo che il carnefice vibrò i tre canonici colpi da contratto per decollarla ma la santa sopravvisse per tre giorni. [–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Qui Cecilia è rappresentata nel momento delle varie torture subite mentre, sempre secondo la leggenda, instancabilmente cantava le lodi del Signore invece di morire.

Per questo è tradizionalmente patrona dei musicisti, tanto che a lei è dedicata l’Accademia Nazionale musicale di Roma. Procaccini s’ispira qui a Rubens e ne accoglie tutta la sensualità di una pennellata materica e gestuale che esalta la bellezza correggesca delle figure e, soprattutto dona un che di morboso ed esangue alla figura. La collocazione della ferita sulla giugulare di santa Cecilia ricorda a noi oggi il morso di un vampiro: così potremmo immaginare Mina Archer nel suo rendez vous con Dracula nell’omonimo romanzo di Bram Stoker, e poi nel visionario film di Francis Ford Coppola. Del resto, siamo all’aprirsi di quel secolo che avrà il suo culmine nell’Estasi di santa Teresa d’Avila del Bernini, trafitta nel petto da un dardo dalla punta infuocata sorretto da un angelo. Estasi mistiche certamente entrambe, ma con un sapore e una manifestazione tutta terrena, quasi profana.

I grandi artisti del Seicento milanese di cui abbiamo parlato hanno un sicuro e documentato punto di riferimento stilistico cinquecentesco in Gaudenzio Ferrari, interprete magistrale delle umane e sofferte passioni nel suo “gran teatro montano” (Giovanni Testori dixit) del Sacro Monte di Varallo. E appunto come una rappresentazione scenica Gaudenzio risolve il raccapricciante martirio di santa Caterina d’Alessandria in sala 15; martirio, ci teniamo a sottolineare, cui la santa incredibilmente sopravvive per essere infine decapitata. A questo punto del nostro racconto pare lampante che solo la decollazione è il giusto modus operandi per far fuori un santo… quasi i santi martiri fossero tutti degli Highlander! La nostra Caterina è qui raffigurata calma e placida, lo sguardo al cielo, mentre attende serenamente che le due enormi ruote dentate ripiene di spuntoni, magari arrugginiti, la penetrino nelle candide carni ai suoi fianchi. Per meglio portare a segno l’operazione, i carnefici l’hanno spogliata fino alla vita, mentre aiutandosi con delle robuste corde, in maniera energica, come si trattasse di un lavoro qualsiasi, gli aguzzini si impegnano (la loro posa muscolare ne fa fede) a compiere le loro fatiche quotidiane.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

Ancora, nel Seicento barocco, che insiste sul memento mori e sulla Vanitas, il teschio è protagonista di macabre nature morte nonché tradizionale attributo di numerosi santi. In tale maniera è interpretabile lo splendido San Gerolamo penitente di Tiziano in sala 9. Pur essendo cinquecentesco, infatti, la tavola si rifà alla storia di san Gerolamo in quanto eremita e pentente. Il santo, coperto solo da un drappo porpora, che rimanda alla sua carica cardinalizia, è raffigurato in un aspro paesaggio roccioso che allude al deserto, mentre sta per autoflagellarsi, prendendosi a sassate il petto, e medita sul crocifisso e sulla Passione di Gesù. Dietro di lui si sprecano i simboli della vanità terrena. “Vanità di vanità, tutto è vanità” recita infatti l’Ecclesiaste, tradotto dall’erudito Gerolamo, insieme a tutti i libri della Bibbia, nella sua celebre Vulgata latina. Troviamo quindi due libri poiché anche la cultura è vacua, insieme a un teschio, simbolo della finitezza e mortalità dell’uomo e infine una clessidra, simbolo dell’inutile trascorrere del tempo terreno.

[–> VAI ALLA SCHEDA OPERA]

La nostra carrellata termina qui, ma vi invitiamo a cercare altri macabri spunti in Pinacoteca tra flagellazioni, lapidi, cenotafi, ovvero monumenti alla memoria (poiché non si tratta di vere e proprie tombe e non vi è seppellito alcun cadavere), vecchie streghe rinsecchite, e teste recise, o interi corpi, di animali predati come raccapriccianti trofei di caccia, composti ad arte in modo bilanciato. Non mancano gli esecutori materiali, i killers di professione, soldati o boia, che utilizzano sapientemente un variegato campionario di armi taglienti che neanche Dexter! Spesso anzi sono raffigurati anche i mandanti delle torture e degli omicidi, in atto di commissionare i delitti.

Sappiate infine che neppure i bambini sono risparmiati!

Tremate, tremate e buon Halloween a tutti!

Potrebbe interessarti anche:

Leonardo fashion stylist alla corte del Moro

Visita

Scopri la collezione della Pinacoteca di Brera

Capolavori Catalogo delle opere Altissima definizioneLa collezione online/ 684 opere online

Busto di Vincenzo Monti

Abbondio Sangiorgio

Veduta di Villa Perabò poi Melzi a Gazzada

Bernardo Bellotto

Veduta del Canal Grande con le Fabbriche Nuove di Rialto

Francesco Guardi

Cristo in pietà tra la Vergine e san Giovanni

Benozzo Gozzoli

Crocifissione

Michele da Verona

San Sebastiano tra i Santi Domenico e Antonio abate

Francesco di Gentile

Volto in una falce di luna crescente

Odilon Redon

Bacco e Arianna

Giovan Battista Pittoni

Putti vendemmianti – Putto sotto un pergolato

Bernardino Luini

Eraclito e Democrito

Donato Bramante (Donato di Pascuccio)

La musa metafisica

Carlo Carrà

Ritratto di gentiluomo

Marianna Carlevarijs

Autoritratto di Luca Giordano in veste di chimico o alchimista

Luca Giordano

San Francesco riceve le stimmate

Vincenzo Campi

Ecce Homo

Luca Giordano

Madonna del Rosario

Cerano (Giovan Battista Crespi)

Ritratto di Giuseppe Franchi

Martin Knoller

Le tentazioni di Sant’Antonio Abate

Giovanni Battista Tiepolo

Ritratto di donna

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Il giardino

Massimo Campigli (Max Ihlenfeldt)

Il miracolo (Cattedrale gotica)

Marino Marini

Abramo ripudia Agar e Ismaele

Guercino (Giovan Francesco Barbieri)

San Francesco riceve le stimmate

Ubaldo Gandolfi

La Disciplina che tiene a freno i costumi (già Allegoria della Fortuna)

Tintoretto (Jacopo Robusti)

Busto di fanciulla

Bernardino Luini

Ritratto di gentiluomo

Lorenzo Lotto

Madonna con il Bambino e i santi Marta, Giacomo, Giuseppe e offerente

Girolamo Giovenone

Disputa di Santo Stefano nel Sinedrio

Vittore Carpaccio

Santa Maria Maddalena penitente

Giampietrino (Gian Pietro Rizzoli)

Mosè salvato dalle acque

Bonifacio de' Pitati (Bonifacio Veronese)

Autoritratto con altre figure

Annibale Carracci

Ritratto di Lucio Foppa

Giovanni Ambrogio Figino

I Fratelli sono al campo! Ricordo di Venezia

Mosè Bianchi

La casa dell’amore

Carlo Carrà

Crocifisso con la Vergine e san Giovanni Evangelista

Carlo Crivelli

Idoletto del tipo “Kusura”

Arte cicladica

Martirio di Sant’Erasmo

Sebastiano Ricci

Ritratto di Gervasio Ligari, padre dell’artista

Giovan Pietro Ligari

Natura morta con gatto

Johannes Fyt

Scena mitologica con la nascita di Adone sullo sfondo

Bernardino Luini

Triste presentimento

Girolamo Induno

Assunzione di Maria

Francesco di Gentile

Testa di Cristo

Artista lombardo

Le peonie

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Madonna con Bambino in trono con San Giovanni Battista, San Pietro, San Domenico e Santa Maria Maddalena

Marco Palmezzano

Veduta del bacino del Canal Grande verso la Punta della Dogana, da Campo San Vio

Canaletto (Giovanni Antonio Canal)

Testa femminile velata e coronata

Bottega di Nicola o Giovanni Pisano

Pietà

Lorenzo Lotto

Adorazione del Bambino

Bartolomeo di Tommaso

La collezione online/ 684 opere online

Pannello musivo con due teste e un edificio sullo sfondo

Mosaicista dell'Italia settentrionale

Morte dei primogeniti

Bernardino Luini

Gli Ambasciatori ritornano in Inghilterra, portando il messaggio con le condizioni dettate da Orsola

Ditta Anderson

Martirio di Santa Caterina

Gaudenzio Ferrari

Grandi fiori

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Autoritratto di Luca Giordano in veste di chimico o alchimista

Luca Giordano

Idolo del tipo “Folded Arms”

Arte cicladica

Adorazione dei pastori

Barnaba da Modena (Barnaba Agocchiari)

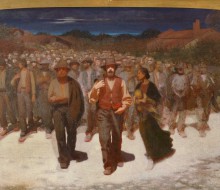

Fiumana

Pellizza da Volpedo (Giuseppe Pellizza)

Signora all’aperto

Giovanni Fattori

Veduta del bacino di San Marco dalla Punta della Dogana;

Canaletto (Giovanni Antonio Canal);

Bacino S. Marco Disoccupato

José Manuel Ballester

Mosè salvato dalle acque

Bonifacio de' Pitati (Bonifacio Veronese)

I pesci sacri

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Ritratto di Gervasio Ligari, padre dell’artista

Giovan Pietro Ligari

Madonna con il Bambino

Bernardino Butinone

Un maestro in cattedra con i suoi scolari

Maestro di Violantria

Madonna con il Bambino e i Santi Lorenzo, Nicola e Francesca Romana

Francesco Gessi

Madonna in trono con il Bambino, Dottori della Chiesa e la famiglia di Ludovico il Moro (“Pala Sforzesca”)

Maestro della Pala Sforzesca

I doni degli Egiziani agli Ebrei

Bernardino Luini

Ritratto di Antonio Navagero

Giovan Battista Moroni

Martirio di Sant’Erasmo

Sebastiano Ricci

Ritratto d’uomo

Pitocchetto (Giacomo Ceruti)

Doppio ritratto

Giovanni Agostino da Lodi

San Francesco

Moretto (Alessandro Bonvicino)

Cristo in pietà tra la Vergine e san Giovanni

Benozzo Gozzoli

La toeletta di Venere

Andrea Appiani

Malinconia

Francesco Hayez

Le guéridon vert devant la fenêtre

Georges Braque

Paesaggio (Il bosco)

Giorgio Morandi

Polittico di San Luca

Andrea Mantegna

San Luca dipinge la Vergine col Bambino

Jan de Beer

Otto studi di contadini e pastori

Francesco Londonio

Muraglia “Cangrande”

Pietro Consagra

Battesimo di Cristo

Paris Bordon

Ritratto di Luigi Scaramuccia

Francesco Cairo

Natura morta marina con la pavoncella

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Tre angeli inginocchiati verso destra

Bernardino Luini

Assunzione di Maria

Francesco di Gentile

Sacrificio di Isacco

Jacob Jordaens

Ragazzi che lavorano l’alabastro

Adriano Cecioni

Giardini d’estate a San Pietroburgo

Karl Karlovic Bulla

Immacolata

Bernardo Cavallino

Parigi con la fabbrica

Filippo De Pisis (Filippo Tibertelli)

Un dopo pranzo (Il pergolato)

Silvestro Lega

San Girolamo penitente

Tiziano Vecellio

Ritratto di Bartolomeo Micone

Alessandro Magnasco

Triste presentimento

Girolamo Induno

Angelo ribelle con luna bianca

Osvaldo Licini

I corpo di Santa Caterina trasportato dagli angeli

Bernardino Luini

Demolizione del monastero di S. Salvatore per la costruzione della Galleria a Milano

Deroche & Heyland